К. Э. Яновский, С. В. Жаворонков. Плоды социального либерализма и некоторые причины устойчивого выбора неэффективных стратегий

Перед Россией очередной и непростой выбор пути. Околовластные интеллектуалы предлагают «особый путь»: различные комбинации институтов; в которых ничем не ограниченный чиновник-олигарх властвует над обычным гражданином и предпринимателем. Последние ограничены во всем, начиная с гарантий личной неприкосновенности. Те, кто сочувствуют некоммунистической оппозиции; часто ориентируются на социальный либерализм[95] как на единственную разумную альтернативу.

Научно это хорошо объяснимо. Есть страны; опережающие Россию; причем не только по душевому ВВП; но и по количественно замеряемым показателям безопасности и правового порядка. Если перенять их правила и политику; есть основания надеяться, что и отсталые пока страны окажутся в выигрыше. Так А. Смит в своем «Богатстве народов» многократно ссылается на опыт и реалии Нидерландов – тогда более развитой, нежели Англия, страны.

Правда, некоторые полагают, что России пришло время прислушаться к словам «обычного», а не «социального» либерала М. Фридмана: «Я уверен, что нынешние США не являются подходящим образцом для… бедных стран… Мы наблюдаем саммиты, где обсуждают, как повысить налоги и расходы за счет налогоплательщика, как обременить людей новым регулированием. Вот что я имел в виду, говоря о том, что США подходят как модель только в течение первых полутора веков своего существования. Мы можем позволить себе весь этот вздор после столь длительного строительства основы. Вы – не можете» (http://fff.org/explore-freedom/article/ cooperation-capitalrich-laborrich-countries-part-1/).

Дискуссия о пригодной для страны модели развития представляется исключительно важной. Поэтому следует поблагодарить и ее инициатора, и редакцию журнала за предоставление площадки.

Подчеркнем, речь идет об идеологии, доминирующей в академической среде и политической элите[96] передовых странах в течение, по меньшей мере, столетия. Поэтому в дискуссии о социальном либерализме логично сделать акцент на его практических результатах, а не на теории. Главными направлениями стабилизации классического либерального капитализма предполагались забота о лечении и просвещении бедных, а также об обеспечении их в старости. Нетрудно заметить, что бедные здесь выступают в качестве второсортных существ, не способных самостоятельно заботиться о своем здоровье (хотя бы не губить его пьянством и другими излишествами). Они «не способны» оценивать благо своих детей (поэтому необходимо принудительное – обязательное образование). И уж точно они не способны позаботиться о своих престарелых родителях[97].

Результаты столетнего процесса очевидны. Это хронически больные государственные финансы. Регулярное использование инфляционных механизмов финансирования государственных расходов (равно аморальное и сомнительно законное[98]). Растущее бремя регуляций для бизнеса. Ослабление политической конкуренции, формирование в ряде демократических стран идеологически однородной элиты, направленной на консервацию существующего порядка вещей и попытки монополизации медиа рынка.

Экспансия вмешательства в дела бизнеса после провала социализма уже никого не удивляет. Уже никого не удивляет даже вмешательство государства в дела семьи. При том, что таковое есть бесспорный признак наступления тоталитаризма, не говоря уже о тяжелой моральной проблеме. Иными словами, все привычные для Запада гарантии неприкосновенности частной жизни и собственности подверглись эрозии. Причем в результате реформ проведенных людьми, именующими себя либералами. Остановимся на перечисленных проблемах немного подробнее.

Образование и здравоохранение

С момента, когда государство взяло на себя ответственность за образование, здравоохранение и помощь бедным (наиболее ресурсоемкие из регулярных расходов современных бюджетов демократических стран), бесспорно наблюдается только рост государственных расходов. «Бедных» становится все больше, что является естественным побочным продуктом борьбы с богатыми. Практически повсеместно наблюдается снижение качества здравоохранения и образования. По итогам 1970-х гг. этот процесс описал Фридман [Фридман, Фридман, 2007]. С тех пор ситуация явно не улучшилась. Для бюджетно финансируемой медицины характерны длинные очереди к врачам-специалистам, ослабление научно-исследовательского потенциала, резкое увеличение времени, которое врач тратит на отчетность. В США, где до настоящего времени медицина оставалась преимущественно частной, государственная экспансия также имела место, хотя проявлялась по-иному[99]. Изуродованная давлением государства, непомерно дорогая медицина дала повод левым либералам требовать… естественно, еще большего государственного вмешательства для исправления ситуации («Obama-care»). В результате медицина, вероятно, станет еще дороже.

Для государственного образования характерны снижение ответственности учителей за результаты, ослабление дисциплины в школе с неизбежными последствиями для качества обучения [Фридман, Фридман, 2007]. При «обязательном образовании» (точнее – принудительном) выбор возможностей обучения родителями ограничен. Нередко под угрозой уголовного наказания, как в Германии[100] [Институциональные… 2011, гл. 2]. Объединенные в профсоюз[101] учителя озабочены не столько поддержанием престижа корпорации, сколько гарантиями обеспеченного и не обремененного ответственностью будущего своих членов (часто обеспечивая им пожизненный по сути найм – «tenure»).

Так, характерным примером реальных требований канадских профсоюзов учителей было требование прекратить публикации результатов экзаменов. Требование было обращено… к частному научному центру – институту Фрейзера (Fraser Institute). Ведь такие публикации позволяют родителям ориентироваться в качестве работы школьных коллективов и тем самым… «наказывать слабых учеников, детей из семей меньшинств в бедных кварталах». Действительно, если родители хорошо подготовленных детей предпочитают для своих отпрысков в качестве одноклассников таких же или даже более подготовленных учеников, то слабые оказываются в невыгодной ситуации. Им, их родителям и директорам слабых школ приходится думать о том, как спасать ситуацию. Однако в высшей степени странным выглядит неявное требование к родителям жертвовать перспективами своих детей во имя идеалов уравниловки [Институциональные… 2011][102].

Социал-либерализм оказался чрезвычайно эффективным при подавлении успехов и высоких достижений школьников в учебе. Ни одна из развитых стран, включая США, не может похвастаться первым местом своей школьной команды на международных математических олимпиадах начиная с 1994 г. С 1978 по 1994 г. американские школьники трижды занимали неофициальное первое общекомандное место. Германские (тогда – ФРГ) – дважды. За 1995–2012 – ни разу. После 1993 г. немецкая команда ни разу не входила в тройку лучших. Французская обычно занимала места в четвертом десятке. Великобритания – во втором-третьем[103]. Сентябрьский 2012 года конфликт ультра-«либерального» мэра Чикаго Р. Эмануэля с еще более «либеральным» профсоюзом учителей показал, что терпение даже левых родителей относительно качества государственных школ и учительского рая в них («public schools») – на пределе[104].

Можно сказать, что плоды социального либерализма – это образование, которое вместо глубоких и прочных знаний навязывает детям «социализацию» и вызывает все более активное раздражение даже самих «социал-либералов».

Государственные финансы

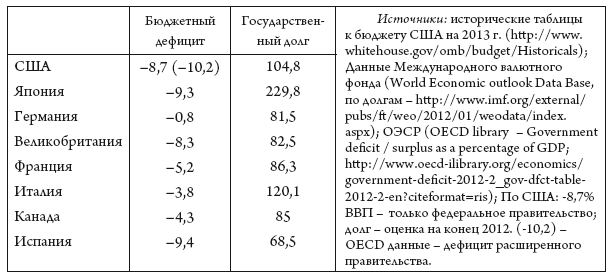

Таблица

Государственный долг и бюджетный дефицит крупнейших рыночных демократий (2011 г., в % ВВП)

Бюджетные дефициты и высокий уровень задолженности (см. табл.) случались и в прежние эпохи. Однако тогда они были связаны с войнами. Стимулы к расточительству умерялись противоположными сильными стимулами. Короли платили за военные долги привилегиями, то есть ограничениями своей власти. Риск поражения в войне также что-то значил. Избиратель-налогоплательщик до введения всеобщего избирательного права сам давал в долг и сам же его оплачивал. Не говоря уже о том, что сам шел воевать (или посылал своих сыновей). А потому ввязывался в войны с крайней неохотой.

Современный избиратель в значительной своей части – клиент бюджета. Он не имеет понятия о нежелательности умерять аппетиты, а потому нынешние долги, возникшие в мирное время, представляют собой невиданный ранее вызов стабильности государственным финансам. Попытки решать за счет налогоплательщика проблемы финансирования избирательной базы[105] или «борьбы с кризисом» (то есть финансирование неэффективных рыночных агентов за счет эффективных) не добавляют оптимизма.

Основной союзник «бедных» клиентов бюджета – бюрократия, хотя и более осмотрительна в расходах, также, в принципе, не имеет встроенного сильного (персонифицированного) интереса ограничивать расходы [Niskanen, 1971]. Расходы – собственно то, что открывает возможности для роста «бюро» и, соответственно, для карьерного роста. Отсюда – все хуже контролируемая экспансия бюджетных обязательств. Вплоть до угрозы полной утраты контроля за расходами. Пресловутый «финансовый обрыв» в США имеет все шансы стать хроническим. Поскольку временное «компромиссное» решение – повысить налоги и почти не сокращать расходы. Повышение пенсионного возраста – единственное пока что практически реализуемое решение, отсрочивающее банкротство систем принудительного страхования по старости (Германия, 2007; Франция, 2010).

Итак, превращение уже не военных, как раньше, а социальных расходов в накопленный долг, обслуживание которого станет более тяжелым бременем для бюджета, нежели «социальные нужды», – вот та ловушка, в которую попали рыночные демократии, – демократии бюджетника. То есть основной статьей расходов бюджета станет плата за ранее сделанные расточительные расходы.

Экспансия регулирования

Умножение регуляций, рост доли государства в ВВП (налоги, перераспределение и проч.) – почти синонимично определению «социал-либерализма» (или просто социализма). Собственно регулирование бизнеса обычно обосновывается угрозами жизни и здоровью населения. Полезность заботы государства о благополучии и здоровье потребителя никогда не была доказана или хотя бы убедительно проиллюстрирована. Она просто постулируется как аксиома.

Издержки регулирования, напротив, исследованы достаточно хорошо. Начиная с Г. Стиглера [Stigler, 1971], вред регулирования убедительно демонстрируется экономистами-теоретиками. Регулирование, даже будучи нацелено на предотвращение непосредственных угроз здоровью и жизни, не оправдывает себя. При ближайшем рассмотрении оно приносит больше вреда, чем пользы, приводит к отъему ресурсов во имя предотвращения произвольно (и политически мотивированно [Viscusi, Hamilton, 1999]) выбранных угроз от проектов, дающих наибольшее «жизнесбережение». Кроме того, неэффективные траты по решению бюрократов снижают общественное благосостояние, рост которого, бесспорно является главным фактором снижения роста качества медицины [Viscusi, 1994; 1996].

Наиболее впечатляющий пример – история экономического роста Китая последних десятилетий. Наряду с налоговой нагрузкой регулирование в старых рыночных демократиях ответственно за небывалый взлет там обрабатывающей промышленности, притом что этот взлет не сопровождается адекватным взлетом качества. Поэтому есть все основания полагать, что спрос на «белую сборку» никуда не делся. Просто исчезает (уничтожается социал-либеральной политикой) предложение высококачественных товаров. Такое оголение значительных рыночных ниш без последующего их заполнения подчеркивает искусственность ситуации. Поэтому массовый исход производств в Китай необъясним только дешевой и относительно квалифицированной рабочей силой, а также отсутствием диктата профсоюзов. Рабочая сила в регионах, где сосредоточено экспортно-ориентированное производство, уже отнюдь не дешевая, по меркам Восточной Европы, к примеру. Выбор фирм – производить в Китае при всех рисках, связанных с режимом произвола, а не закона, с коррупцией и т. п., с трудом, но объясним без проблемы регулирования. Однако выбор фирм не производить в Европе и США даже те товары, на которые заведомо найдется покупатель, не поддается разумному объяснению без учета фактора экспансии регуляций. В сочетании с отмеченной выше стандартной стратегией выхода из кризиса перераспределением ресурсов от конкурентоспособных фирм в пользу неконкурентоспособных, разбухшие регулятивные функции представляют собой долгосрочную угрозу современному экономическому росту рыночных демократий.

При этом едва ли не более опасное последствие экспансии регуляций – фундаментальные искажения правовой системы старых демократий. Первоначальное базовое допущение гражданского права о разумности и ответственности рыночного агента (в текстах гражданского законодательства до сих пор сохраняются ссылки на здравый смысл) сменяется допущением о его ограниченной дееспособности [Институциональные… 2011, гл. 3]. В силу этого нового допущения потребитель может опрокидывать на себя горячий кофе, стирать кота в стиральной машине и т. п., если его специально не предупредили, что этого делать не стоит. Если же не предупредили, ответственность за последствия заведомо неразумных действий потребителя несет производитель товаров или услуг.

Демократические институты

По сравнению с другими формами правления демократия имеет следующие основные преимущества:

– относительно высокая легитимность и моральный авторитет власти;

– высокий потенциал мобилизации ресурсов без использования крайних мер насилия;

– политическая конкуренция, ограничивающая своеволие власти; ключевой признак реальной конкуренции – реализуемая (и реализованная уже) возможность избирателя отправить неудовлетворительно сработавшую власть в оппозицию [Przevorski… 2000];

– потенциально относительно высокое качество политического руководства, не подверженного свирепым чисткам, характерным для тоталитарной модели.

Кроме политической конкуренции неотъемлемыми компонентами стабильной демократии являются институты свободы слова и независимой судебной системы. Наибольшее экономическое значение имеют гарантии прав собственности, вытекающие из разделения властей и конкуренции политических сил за власть. По этому параметру деградация демократических институтов в эпоху социального либерализма наиболее очевидна. С момента введения всеобщего избирательного права[106] – несомненной священной коровы социального либерализма – политическая конкуренция слабеет. Качество руководства падает по мере неизбежного роста популизма. В погоне за избирателем левые политики готовы уже не просто удовлетворять интересы бедных соотечественников за счет богатых, но и удовлетворять интересы соотечественников за счет массового привлечения мигрантов из диких стран [Hoppe, 1998], которых стараются как можно скорее наделить правами избирателей[107].

В новой социал-либеральной среде существуют повсеместно «правильная»; «мейнстримная» партия (социально-либеральная); а также не вполне правильная (консервативная); которая вызывается избирателем как команда спасателей. В последние десятилетия в парламенты стали прорываться совсем «неправильные» (включая классически либеральные; к примеру партия Прогресса в Норвегии; открыто третируемая как едва ли не фашистская). Однако против них работают государственные электронные СМИ; система образования; а зачастую и судебная система.

В Европе социал-либералы вводят наказание за «разжигание ненависти» (hate speech), а в США борются против Первой поправки (конкретно – против права оплачивать свой микрофон; а не чужой – [Fox; 2012]). Это свобода слова, которая «гарантируется» почти как в СССР «конституцией 1977 года»: «Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации, возможностью использования печати, телевидения и радио… общенародной собственностью». Государственное финансирование партий, общественное телевидение и радио создают «гарантии» сопоставимого качества ровно потому, что чиновники, даже не будучи формально членами лево-либеральных партий, имеют объективно лево-либеральные пристрастия, нередко вполне ярко выраженные. Пристрастия, определяемые объективным интересом к карьере и иным благам. Эти интересы требуют как роста расходов ведомства, так и умножения регуляций. Общественное радио и телевидение с повсеместным выраженным левым смещением в оценках. Административное принуждение большинства оплачивать точку зрения меньшинства [Институциональные… 2011, гл. 2].

«Старомодные» гарантии свободы слова обычной честной (без ограничений на вход) конкуренцией на медиарынке также третируются социал-либералами как едва ли не фашистская идеология. Сочетание законодательства, ограничивающего свободу слова (Hate speech), с доминированием «общественных» СМИ в секторе политических новостей и комментариев придают картине определенную завершенность и гармонию.

Правовой порядок в правовых демократиях также испытывает искажающее давление социального «либерализма». Последствия отмеченного выше представления о гражданине как о слабоумном, нуждающемся в опеке существе, имеют четкие правовые последствия. И уже упомянутые ограничения на свободу слова означают вместо свободы слова гражданина свободу для журналиста «общественного» телевидения, разоружение гражданина как физическое, так и моральное (от подавления права на ношение оружия – к трагедии инфантильной беспомощности левых активистов и полиции на острове Утойя).

Освобождение судебной системы и прокуратуры от контроля политиков (то есть в конечном итоге от контроля ограниченно дееспособных избирателей) проявляется и в попытках создать механизм самоназначения – кооптации судей (Италия, Израиль), и (чаще) через тенденцию, называемую «судейским активизмом» [Seeman, 2003] – попытки судей и прокуроров произвольно толковать законы, фактически создавая новые нормы.

Другая опасная тенденция – быстрое разбухание списка действий, наказуемых уголовно (overcriminalization) [Walsh, Joslyn 2010; Rosenzweig, 2003]). Главная опасность здесь – размывание границы между законопослушным поведением и уголовно наказуемым преступлением. В размывании такой границы как в инструменте подавления неугодных заинтересованы правительства и даже элита в более широком смысле слова, если она гомогенна. Наступление ведется на всех фронтах – как против предпринимателей с использованием произвольно трактуемых понятий «мошенничество» и «неуплата налогов», так и против родителей, не желающих воспитывать своих детей «как надо», да и вообще против любого человека, которого становится возможным обвинить в оскорблении чьих-то чувств.

Те, кому не посчастливилось во внутреннем для левых либералов конфликте оказаться на стороне победителей, уже испытывают на себе многие прелести новой социально-либеральной юстиции, более не требующей доказательств вины. Так, криминализация как бы «в защиту женщин» целого спектра интимных отношений заведомо ненасильственного характера позволяет отправлять за решетку кого угодно по специально обработанному заявлению как бы «потерпевшей». Поскольку никаких объективных доказательств домогательств в делах, часто возбуждаемых спустя годы после события, быть не может, можно сказать, что в данном классе дел не просто не требуется доказательств. Они изначально не предусмотрены.

Спектр по-настоящему потерпевших весьма широк. От бывшего «мейнстримного» консерватора и бывшего президента Израиля М. Кацава до основателя WikiLeaks ультралевого журналиста Д. Ассанжа. Причем если в первом случае «орудием изнасилования» признана сама возможность «насильника» блокировать продвижение по службе «жертвы», то во втором случае даже такого «орудия» не потребовалось. Мы не испытываем ни малейших симпатий к Ассанжу, однако и персонажи процессов 1937 г. тоже не отличались добронравием и законопослушанием, что не мешает оценивать эти процессы вполне однозначно.

Традиционные функции государства

Государство перестало быть «ночным сторожем» и тратит львиную долю средств налогоплательщика, прихватывая через дефицит бюджета деньги будущих налогоплательщиков, отнюдь не на пушки. Точнее – не на классические функции государства, включающие оборону, безопасность (полиция) и правосудие (подробнее см. [Яновский, Затковецкий, 2013]). Важным результатом послевоенного «социально-либерального» развития Запада стало угрожающее падение качества обороны и безопасности при сохранении стабильными доли соответствующих расходов в ВВП. Основная причина – борьба новой военной юстиции против успешного военного.

Если в первой половине XX в. офицера на поле боя страшил позор поражения, сейчас его страшит победа. Точнее – ее юридические последствия для карьеры, а то и личной свободы.

Мантры про мир, который победит войну, и про войну, которая не решает проблем, и т. п., к сожалению, не стали сегодня заменой сильной армии так же, как и 100 лет тому назад. Между тем даже последние два десятилетия убедительно демонстрируют способность сильной армии решать проблемы любого характера – от этнических чисток (например, на постсоветском пространстве или в бывшей Югославии) до наведения полицейского порядка там, где его долгое время не было (успехи местных правительств по борьбе с преступностью и терроризмом в Колумбии, Перу, Шри-Ланке или Ираке). Именно навязанные социальными либералами ограничения[108], а не несокрушимость духа шахидов стала источником основных проблем США в Ираке и Афганистане.

Корни либеральной «смены вех»

Социал-либерализм – результат капитуляции значительной части либералов перед социализмом. Один из последних бойцов старой когорты классических либералов Г. Спенсер несколько поспешно и наивно назвал это явление «новым торизмом» [Спенсер, 2006, с. 1]. Социальный либерализм стал попыткой сочетать отдельные ценности классического либерализма с тем, что казалось многим «запросами завтрашнего дня» или вынужденной практической мерой по защите «завоеваний капитализма».

Первым из крупных фигур классического либерализма, внесшим предложение о капитуляции был Дж. С. Милль[109], о котором А. Рубинштейн говорит как об образцовом индивидуалисте [Рубинштейн, 2012]. Именно его, а не его современника, куда более типичного для классического либерализма мыслителя – Спенсера… Капитуляции предшествовал «развод» с верой, с религией. Большинство из первых поколений классиков либерализма были людьми более или менее религиозными. Они выводили свои убеждения из воли Творца видеть Человека свободным[110] с тем, чтобы его можно было по-царски вознаградить за праведность или отечески наказать за провинность. Очевидно, бессмысленно награждать и, тем более, наказывать раба.

В монотеизме укоренены ценности святости жизни и частной собственности, идеи разделения властей и независимости судебной власти, трудовая и семейная этика. Весь набор правил и механизмов, делающих достижения, собственность и упорный труд почетными, а свободу – надежно защищенной. Сдав позицию веры, правды, справедливости, либерализм был обречен на отступление перед лицом любого сильного, агрессивного и уверенного в своей правоте оппонента; на отступление, бегство и – в конечном итоге – на капитуляцию, что подметил и подчеркнул Мизес, отмечавший, что социалистами являются все, кто верят в экономическое и моральное превосходство социалистического строя перед строем, основанным на частной собственности на средства производства, даже если они по тем или иным причинам стремятся к постоянному или временному компромиссу между своими социалистическими идеалами и своими частными интересами. «Сегодняшние английские “либералы”, – говорил он, – это более или менее умеренные социалисты. По всей земле ощущается тяготение к большевизму. У вялых и слабых людей симпатия к большевизму смешивается с чувствами ужаса и восхищения, которые всегда возбуждают в робких оппортунистах отважные фанатики» [Мизес, 1994].

Причины описанного Мизесом явления неплохо изучены Теорией общественного выбора. Изучена мотивация голосования. Слишком мала вероятность того, что твой голос на что-то повлияет. Поэтому даже если на кону стоит очень много, нет «коммерческого» смысла слезать с дивана и топтать башмаки (стирать шины), добираясь до избирательного участка [Downs, 1957]. Голосуют в основном для повышения самооценки, для «очистки совести» и т. п. Соответственно, и к «своим» кандидатам/партиям избирателем предъявляется (негласно, неформально, естественно) требование – обеспечить его моральной легитимацией. В худшем случае, для избирателя без запросов – просто выиграть выборы, «чтобы голос не пропал», чтобы не чувствовать себя неудачником. Чаще – создавать чувство комфорта в период до следующих выборов. Избиратель чувствует, что выполнил свой гражданский долг и правильно распорядился своим гражданским ресурсом – бюллетенем.

Это означает, в частности, что партия, которая обещает (намеревается) осуществлять прагматически понятные, разумные действия, но в то же время неспособна идеологически и морально обосновать свои действия, скорее всего недолговечна. Даже если в нее вложены колоссальные ресурсы (пример Кадимы в Израиле). Об этом феномене (ресурсе «правоты», моральной легитимности) много писал немейнстримный правый политик и журналист из Израиля М. Фейглин [Feiglin, 2003]. Он при этом, в основном, затрагивал проблемы правых. Поведение левых аналогично, но в научном стиле описал известный экономист А. Хиллман [Hillman, 2010].

Соответственно, партии, которые не предлагают своему избирателю обоснованного ощущения морального превосходства, крайне уязвимы в долгосрочном плане. Также невозможно полноценно и эффективно участвовать в предвыборной кампании, если ты в основном согласен с оппонентом. По крайней мере, в той части, которая касается моральной легитимации выбора. Проигрыши современных левых случаются вследствие очевидных провалов их моделей и подходов. Однако правые, которые согласны с левыми по наиболее принципиальным вопросам, не способны изменить ситуацию к лучшему, кроме выхода из отдельных кризисных ситуаций.

Социальный либерализм: «завтрашнее похмелье уже сегодня»?

В конце 1990-х гг. российские левые либералы требовали ввести жесткие наказания за «разжигание национальной розни» и т. п. (заимствование европейского института наказания за «Hate Speech»). Успех был полный. Широкий и плохо (как и в Европе) обозначенный класс высказываний стал считаться преступлением. Были созданы специальные полицейские структуры, ориентированные на борьбу с «экстремизмом». Российские правозащитники – среди первых познакомились с соответствующими правоприменительными практиками в качестве обвиняемых по соответствующим статьям уголовного кодекса России.

Российские левые либералы активно поддерживали идею экспансии полномочий социальных служб по «защите прав ребенка». «Защите», естественно, чиновниками от собственных родителей. Сама идея, что мы как само собой разумеющееся принимаем приоритет государства в частных семейных делах, наделяем его правом решать, что хорошо для ребенка после большевистских практик «развода в интересах ребенка», к сожалению, не вызывает возмущения общества. Некоторые практики «ювенальной юстиции» наводят на мысль что именно нынешняя левая (леволиберальная) оппозиция имеет наилучшие шансы отведать плодов ими же пересаженного с европейской почвы дерева.

Полтора века назад либерализм «сел за стол переговоров» с социализмом по вопросу о капитуляции[111]. Сегодня резоны капитуляции выглядят просто смешными. Да, у социализма до сих пор есть активные сторонники. Они мечтают похоронить капитализм. Сегодня интегрировать их в «социал-либерализм» практически невозможно. Запас псевдоморальной легитимации социализма ничтожен в общественном мнении. Вера в способность социализма сделать общество более богатым также локализована в среде воинственных маргиналов, которые сами не пойдут на союз с социал-либералами. Да и самих маргиналов во много раз меньше, чем их активных оппонентов, которым, правда, путь на экраны мейнстримных, в особенности «общественных» телеканалов заказан.

Зато огромные политические ресурсы сегодня есть у исламистов. Это и запас активных сторонников, кажущийся безграничным демографический потенциал, и кажущаяся несокрушимой уверенность в своей правоте. Союз с исламизмом социал-либералов – отнюдь не новость, причем если ранее можно было говорить о возможном частном лоббизме (как СВДП при Ю. Меллемане), аналогичном сбору средств у просоветских «комитетов защиты мира» в более ранний период, то теперь немецкие и французские социалисты открыто говорят о необходимости ввозить в свои страны мигрантов из мусульманских стран, предоставлять им одновременно и избирательные права, и фактическую экстерриториальность от местного закона[112]. Потребность в нем та же, что и в союзе с социалистами полтора века назад. Хотя политика мультикультурализма неизбежно выталкивает из этой коалиции группы старых сторонников, за нее упорно держатся. Бывшие же левые типа Т. Сарацина все чаще находят политический дом среди так называемых «новых правых».

Ядро социал-либеральной коалиции – чиновничество. Исламисты – отличный объект государственной заботы (неограниченные потребности во вложениях при нулевой прозрачности таковых). Они поставляют многочисленный и кажущийся управляемым электорат. Исламистам интересны социальные либералы тем, что открывают новые возможности для экспансии. И не только. Атаки на Первую поправку в США и законодательство «о разжигании ненависти», удавка политкорректности в университетах [Rubin, 1994] представляют собой убедительную демонстрацию лояльности социальных «либералов» новому, но быстро усиливающемуся партнеру по коалиции. Очевидно, что в новой коалиции остаточные вкрапления либеральных идей обречены на вымывание. И в этом есть, как минимум, один положительный момент. Классические либералы смогут сосредоточиться на содержательной борьбе с новыми строителями дорог к рабству. Необходимость «отмывать» слово «либерализм» скоро исчезнет.

При сохранении хотя бы некоторых существенных элементов политической конкуренции провальная политика не могла бы продолжаться столь длительное время. И проблема не только в «объективном» ухудшении политических институтов, отмеченном выше. Что сознательно испорчено, может быть сознательно и исправлено. Проблема в тех, кто олицетворяет в глазах избирателя ведущего оппонента социал-«либеральным» экспериментам. «Мы все знаем, что делать, мы не знаем, как выиграть выборы после того, как мы это сделаем», – эта знаменитая формула люксембургского консервативного премьера Ж.-К. Юнкера хорошо отражает форму, проявление проблемы – трусость консервативных лидеров («отсутствие политической воли», политкорректно выражаясь). Однако почти совсем не отражает содержание проблемы.

Консерваторы все реже рискуют апеллировать к фундаментальным моральным ценностям. Последние, кто это делали, – Р. Рейган и М. Тэтчер – были, к слову сказать, достаточно успешными и экономически, и электорально. Однако желающих повторить их опыт, не говоря уже о том, чтобы попытаться закрепить и развить достигнутые ими успехи, не нашлось до сих пор.

Причин тут, вероятно, немало. Провозглашая моральное лидерство и претензию на защиту моральных ценностей, этим ценностям непросто соответствовать. При этом если избиратель левых все чаще прощает своим избранникам любые «шалости», консервативный избиратель, естественно, к своим лидерам строже. Вести политику консервативного премьера в сочетании с политикой лидера революции – не слишком комфортное сочетание. Между тем ситуация в экономике и политике большинства старых демократий такова, что даже глубокими реформами масштаба 1980-х гг. уже не обойтись. Ликвидация общественных, то есть государственных, СМИ (этого современного «министерства правды»), приватизация огромной социальной сферы – необходимое условие успеха. Но такие меры означают неизбежную войну на уничтожение с ведущими политическими журналистами (приватизируемых каналов), большей частью университетской профессуры, учительскими профсоюзами и не только. В некоторых странах, с политизированной судебной системой и прокуратурой (Италия, Израиль), реформы неизбежно сталкиваются с сопротивлением еще и этих могущественных структур. Понятно, что проблемы переизбрания в таких условиях несопоставимы по тяжести с проблемами санации государственных финансов, на которые намекал Юнкер. Слишком велик соблазн следовать примеру Э. Хита, обещавшего «консервативную революцию» и совершившего «поворот на 180 градусов» после победы на выборах 1970 г. (оставив всю работу Тэтчер).

Некоторые причины спроса свободных людей на рабство

Сюжет привычки раба к рабству разработан чрезвычайно глубоко и обширно. В нашем случае важен сюжет спроса на рабство со стороны свободных людей. Причем свободных людей в N-ом поколении.

Исторические аналогии перехода от укорененной (относительной) свободы к рабству также широко известны. Возможно, в основе индивидуального спроса лежит склонность большинства людей к избеганию риска, связанная, в том числе, с острой неприязнью непредсказуемости будущего (библейский свирепый запрет попыток узнать будущее отражает как факт наличия такой человеческой потребности, так и предупреждает о крайней опасности, порождаемой желанием избавить себя от неопределенности любой ценой).

Библейские же сюжеты регулярных попыток монотеистов перейти в язычество легко объясняются конкурентными преимуществами божков, которых можно подкупить жертвами и «индивидуально» договориться, которые человекоподобны, понятны, предсказуемы (требуют подчинения и жертв), но не моральных усилий перед непостижимым, не имеющим образа неподкупным как сам Закон Богом. Тем более, что Он требует как раз собственных моральных усилий, оставляя человека перед лицом весьма неуютной свободы выбора.

В рыночной экономике спрос на нерыночную предсказуемость объясним, в частности, тем, что в конкурентной борьбе есть множество проигравших. Проигравшие и выбитые из бизнеса предприниматели часто готовы к реваншу за счет политического давления на успешных конкурентов. Их союзниками становятся клиенты бюджета, впервые получающие право голоса с введением всеобщего избирательного права (как правило, в начале XX в.).

Даже успешные предприниматели испытывают желание освободиться от ответственности, от моральных «оков», переложив заботу о неспособных помочь себе неудачниках на плечи государства (см., например, [Лал, 2007]). «Заплатить налоги и спать спокойно» оказывается весьма соблазнительно в определенном смысле. Успешные и крупные предприниматели не прочь застраховать свой успех, перекрыв дорогу на свой рынок энергичным новичкам («столкнуть вниз ту лестницу, по которой сами поднялись к успеху»). У менее богатых и успешных список резонов и стимулов поддерживать движение по «дороге к рабству» куда длиннее (см., в частности, заметки Мизеса о незанятых в бизнесе родственниках предпринимателей [Мизес, 1993]). Так что база поддержки у тех «либералов», кто обещают «мир на поколение» с тоталитаристами после подписания очередного компромисса/капитуляции заметна и воспроизводима даже среди тех, кто знаком со вкусом и преимуществами свободы.

* * *

Первый масштабный эксперимент по продвижению человечества к свободе оказался невероятно успешным материально. Достижения в росте благосостояния вследствие защищенности свободы, прав личности, частной собственности оказали воздействие на весь мир. Даже такие страны с инертными культурами, как Индия и Китай, сделали существенные подвижки от своих традиций и принимая определенные риски нестабильности в сторону свободы во имя экономического роста. Собственно, сам феномен экономического роста проявляется впервые в свободных странах. Однако успехи в создании устойчивых стимулов к кооперации в условиях свободы оказались куда скромнее, чем принято считать.

«Эра классического либерализма» в полном смысле этого слова почти не наступала даже в Англии и США. Даже там откат от принципов невмешательства государства в экономику, в проблемы общества (образование, здравоохранение, помощь бедным) оказался исторически весьма непродолжительным. Поиски вариантов примирения элементов свободы во имя сохранения материального процветания с культурой рабства, зависимости начался уже в XIX в. Введение всеобщего избирательного права в демократических странах закрепило политически эгалитаристские, антирыночные тенденции. В настоящее время социально-либеральный процесс возрождения рабства и государственного контроля зашел в каждой из некогда свободных стран весьма далеко.

«Реальный социальный либерализм» опасен для Европы и Северной Америки. Он размывает способность государства защищать своих граждан. Он требует разоружить их и при этом благодушно взирает на растущую агрессивность некогда маргинальных групп населения. Он выхолащивает все основные гарантии свободы личности и частной собственности. Однако он многократно опаснее для стран, не обладающих запасом прочности в виде наследия из хороших институтов и традиций, защищающих частную жизнь и собственность.

Можно ли в России без тяжелых последствий игнорировать рекомендацию Фридмана? Способна ли страна, которая столько лет не может выйти окончательно из тоталитарного прошлого, позволить себе новый подобный эксперимент над своим будущим?

Список литературы

Даль Р. О демократии. М., 2000.

Институциональные ограничения современного экономического роста. М., 2011.

Лал Д. Непреднамеренные последствия. М., 2007.

Мизес Л. Социализм. Экономический и социологический анализ. М., 1994.

Мизес Л. Бюрократия. Незапланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность. М., 1993.

Рубинштейн А. Социальный либерализм: к вопросу экономической методологии // Общественные науки и своременность. 2012. № 6.

Спенсер Г. Личность и государство. М., 2006.

Тилли Ч. Демократия. М., 2007.

Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать. М., 2007.

Яновский К.Э., Затковецкий И. Парадоксы государства налогоплатильщика // Общественные науки и современность. 2013. № 3.

Downs A. An Economic Theory of Democracy. New York, 1957.

Feiglin M. Why Are They Committing Suicide? (http:/www.freerepublic.com/focus/news/665186/posts).

Fox (Senate minority leader Mitchell McConnel interview) (http://www.foxnews.com/on-air/special-report-bret-baier/videos#p/86927/v/1689976097001 2012).

Hillman A. L. Expressive Behavior in Economics and Politics // European Journal of Political Economy. 2010.

Hillyer Quin An Examiner Editorial Special Report: Trial lawyers’ lobbyists seeking special favors from Congress February 18, 2009 (http://washingtonexaminer.com/article/104030).

Hoppe H. The Case for Free Trade and Restricted Immigration // Journal of Libertarian Studies. 1998. Vol. 13. № 2.

Kessler D., McClellan M. Do Doctors Practice Defensive Medicine? / The Quarterly Journal of Economics. 1996. Vol. 111. № 2.

Meese Ш. E., Spakovsky H. A. von. The Trial Lawyers’ Earmark: Using Medicare to Finance the Lifestyles of the Rich and Infamous. Heritage’s Center for legal and Judicial

Studies, Legal Memorandum № 47 August 28, 2009 (http://www.heritage.org/research/reports/2009/08/the-trial-lawyers-earmark-using-medicare-to-finance-the-lifestyles-ofthe-rich-and-infamous).

Meotti G. Expos?: Islamic Apartheid in Europe. 2013. 9 January (http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/12705).

Niskanen W. Bureaucracy and Representative Government. Chicago, 1971.

Przeworski A., Alvarez M. E., Cheibub J. A. et al. Democracy and Development.

Political Institutions and Well-Being in the World 1950–1990. Cambridge, 2000.

Rosenzweig P. The Over-Criminalization of Social and Economic Conduct. Heritage

Foundation. Legal Memorandum. 2003. № 7. 17 April (http://www.heritage.org/Research/LegalIssues/lm7.cfm).

Seeman N. Taking Judicial Activism seriously // Fraser Forum. 2003. August.

Stigler G. J. The Theory of Economic Regulation // Bell Journal of Economics and Management. Science 2. 1971. Spring. № 1.

Viscusi W. K. Economic Foundations of the Current Regulatory Reform Efforts //The Journal of Economic Perspectives. 1996. Vol. 10. № 3.

Viscusi W. K. Mortality Effects of Regulatory Costs and Policy Evaluation Criteria //The RAND Journal of Economics. 1994. Vol. 25. № 1.

Viscusi W. К., Hamilton J. T. Are Risk Regulators Rational? Evidence from Hazardous

Waste Cleanup Decisions // The American Economic Review. 1999. Vol. 89. № 4.

Walsh B. W., Joslyn T. M. Without Intent: How Congress Is Eroding the Criminal

Intent Requirement in Federal Law. The Heritage Foundation. National Association of Criminal Defense Lawyers, 2010 (http://s3.amazonaws.com/thf_media/2010/pdf/WithoutIntent_lo-res.pdf#page=11).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК