Е. В. Балацкий. Институциональные особенности либертарианской модели экономики[130]

Либертарианство и коллективизм: противостояние углубляется

В настоящее время дискуссия об экономической идеологии российских реформ продолжается. Более того, она обостряется в силу более полного и глубокого осознания многих вопросов реформ, раньше заретушированных и откровенно не выпячивавшихся. Если несколько огрублять все эти дискуссии, то они сводятся к вопросу о правомерности внедрения в России либертарианской идеологии. Сегодня о либертарианстве уже написано и сказано так много (включая дискуссию на страницах данного журнала – [Рубинштейн, 2012; Урнов, 2013; Тихонова, 2013; Тамбовцев, 2013; Яновский, Жаворонков, 2013; Дерябина, 2014; Курбатова, Левин, 2013; Либман, 2013]), что в данной теме необходимо выделить самое главное, сознательно отгораживаясь от других аспектов проблемы.

Если попытаться резюмировать квинтэссенцию либертарианства в экономической сфере, то можно воспользоваться простой формулой О. Мамедова: суть экономического либерализма – в требовании предоставления большей степени свободы экономическим агентам за счёт уменьшения масштаба вмешательства государства в сферу частной жизни общества; кто разделяет это требование как основной императив социального прогресса – тот и есть либерал; тот, кто имеет иное представление о механизме социальной динамики, – антилиберал[131] [Мамедов, 2013, с. 8]. Отсюда вытекает довольно прозрачное представление и о самом механизме социального прогресса: сущность формационного движения общества заключается в объективной необходимости предоставления максимально возможной – для данной исторической ступени развития экономики – степени свободы хозяйствующим агентам.

Как только достигнута предельная для данного уровня развития производительных сил степень экономической свободы хозяйствующих агентов (главный источник роста эффективности производства), как только исчерпан исторический «лимит экономической свободы», – начинается стагнация экономики, перерастающая в последующий производственный кризис. Переход к новой производственной технологии разрешает это противоречие и открывает движение к новым формам и степени экономической свободы участников общественного производства [Мамедов, 2013, с. 8]. В более пафосной форме этот механизм выглядит так: «История развития человечества – длительное и мучительное превращение толпы безликих несвободных производителей в созвездие свободных и потому эффективных индивидуальных созидателей. А материальная основа этого – перманентная либерализация системы экономической организации национального производства» [Мамедов, 2013, с. 9].

В качестве экономической продуктивности либертарианского мировоззрения его сторонники приводят результаты исторических экспериментов – разделение экономики одного народа на «капиталистическую» и «социалистическую» модели: Федеративная Республика Германии (ФРГ) и Германская Демократическая Республика (ГДР), Северный и Южный Вьетнам, Северная и Южная Корея. Везде экономическое превосходство «капиталистической» модели достигалось благодаря либеральной системе хозяйствования [Мамедов, 2013, с. 9]. Под экономическим превосходством системы понимается ее более высокая экономическая эффективность.

На первый взгляд, все эти тезисы являются в общем правильными и безобидными. Однако они порождают бесконечные споры на грани истерии, обличение явных и мнимых пороков либерализма, удивительные ментальные конструкции в форме оскорблений и обзываний. В российском дискурсе данное проивостояние приобрело поистине уникальный размах, породив даже особые семантические формы, содержащие в себе оскорбительное начало в адрес представителей либертарианской философии. Так, консервативные оппоненты либерализма зачастую называют своих врагов либероидами и либерастами, подчеркивая их интеллектуальную и общечеловеческую ущербность[132].

Каковы корни такой нетерпимости? И насколько обоснована такая ненависть к представителям либертарианства? На мой взгляд, здесь следует выделить два аспекта проблемы. Первый связан с разочарованием имеющимися результатами либеральной модели развития страны. Второй – боязнь предстоящих последствий внедрения либеральной модели. Рассмотрим их более подробно.

В свое время А. Хиршман раскрыл анатомию реакционной риторики в адрес прогрессивных реформ. Как правило, она использует три приема – доказывает извращение, тщетность и опасность проводимых реформ [Хиршман, 2010]. Если воспользоваться этими приемами, то аргументы российских оппонентов либертарианства можно свести к следующим тезисам.

Во-первых, главная цель российских либеральных реформ – повышение эффективности производства и рост конкурентоспособности национальной экономики – не была достигнута. Вместо этого получили прямо противоположный результат – разрушенное производство, стагнирующая промышленность, развал науки и образования, превращение страны в сырьевой придаток мировой экономики и т. п. Таким образом, налицо извращение всех обещаний и чаяний. Во-вторых, плачевный результат получен, несмотря на титанические усилия правительства по его недопущению. За годы реформ были приняты тысячи нормативных актов либерального толка, многократно преобразована вся административная система государства, созданы специальные службы по защите либеральных завоеваний, потрачены миллиарды долларов на построение новой системы хозяйствования и т. п. Тем самым налицо эффект тщетности всех усилий. В-третьих, либеральные реформы дали множество непредвиденных побочных результатов, которые являются откровенно отрицательными. Так, реформы привели к разрушению целостности общества, возникновению различных форм вопиющей нищеты и бедности, породили социальное расслоение и неравенство, обострили межнациональные конфликты и т. п. Следовательно, все либеральные реформы были изначально опасны, а потому и породили неприемлемые социальные издержки.

Разумеется, подобная критика откровенно реакционна, однако ее наличие уже само по себе позволяет раз и навсегда очернить либертарианство в глазах простого населения, фиксируя разочарование в его практических результатах. Между тем еще больший потенциал антилиберального протеста заложен и в будущих социальных инновациях капиталистической модели развития. Расширяется спектр платных услуг населению, правительство взяло курс на сворачивание бесплатного образования и здравоохранения, транспортные тарифы и тарифы на услуги ЖКХ постоянно растут, прежние социальные лифты не работают, коррупция нарастает и т. п. Все эти тренды пугают население и подогревают критику либертарианской модели экономики.

Примечательно, что между уровнем экономического мышления и симпатиями к либертарианству имеется вполне зримая связь. Так, люди с хорошим экономическим образованием и зрелым экономическим мышлением, как правило, легко принимают либертарианскую модель экономики и откровенно симпатизируют ей; люди с отсутствием системного экономического мировоззрения крайне отрицательно относятся к идеям либертарианства. Разумеется, такую закономерность официально подтвердить нельзя, но наблюдения за общественным дискурсом подводят к ее пониманию.

Попытаемся разобраться, насколько правомерен страх перед грядущими капиталистическими изменениями общества.

Общие контуры либертарианской модели общества

В литературе уже отмечалось, что развитие капиталистического общества идет по двум линиям – по пути построения индивидуалистических и общинных институтов [Попов, 2012; Балацкий, 2013]. Общинные институты ориентированы на более равномерное распределение дохода и предполагают менее жесткую систему частной собственности. Индивидуалистические институты, наоборот, направлены на создание и поддержание неравенства, обеспечение максимально жесткой охраны частной собственности. Соответственно, общинные институты предполагают примат государства (власти, закона) над капиталом, тогда как индивидуалистические институты – примат капитала над законом (властью, государством). Разумеется, на практике индивидуалистические институты выстраиваются в пользу крупного капитала и подразумевают политику двойных стандартов, когда богатым дозволено больше, чем бедным.

Современная западная модель экономики основана на индивидуалистических институтах, которые и составляют суть либертарианской модели развития. Оправданием такой модели служит тот факт, что она генерирует не только социальное неравенство, но и больший объем инвестиций по сравнению с общинной моделью институтов [Балацкий, 2013]. В свою очередь больший объем капитала позволяет осуществить более масштабное внедрение технологических инноваций и повысить за счет этого эффективность производства. Однако следствие этого факта оказывается двояким. С одной стороны, технологии вытесняют живой труд и способствуют образованию «лишних» людей. С другой стороны, все занятые работники демонстрируют высокую производительность труда, что позволяет им претендовать на более высокую заработную плату. В долгосрочном периоде такой механизм ведет к неуклонному росту национального богатства. Но по умолчанию предполагается, что созданным богатством смогут воспользоваться далеко не все – в обществе всегда есть когорта неудачников, которым по различным причинам не удалось эффективно «вписаться» в производственные цепочки. Наверное, самый антисоциальный элемент либертарианской модели – ее «нейтральное», предельно равнодушное отношение к наличию целого класса аутсайдеров. Либертарианская идеология полагает, что такое положение дел – в порядке вещей и не должно смущать ни политиков, ни обывателей. В каком-то смысле в своей социальной части либертарианство выступает как абсолютно безжалостная система, оправдывающая любые действия по «усмирению» класса экономических лузеров. Главное – высокая эффективность как основа решения всех проблем, в том числе социальных.

Для иллюстрации сказанного можно обратиться к периоду первоначального накопления капитала. Здесь прежде всего следует напомнить динамику душевого ВВП в Великобритании. Как оказывается, на протяжении 1500–1800 гг. средние реальные заработки в стране не только не повысились, но даже немного понизились. И это на фоне промышленной революции и колоссального роста производительности труда! По некоторым оценкам, темп роста ВВП в Англии периода 1500–1800 гг. составлял примерно 0,2 % в год, что за три века дает удвоение ВВП [Попов, 2012, с. 46]. Данные факты говорят о том, что в эпоху первоначального накопления капитала происходил рост неравенства – богатые богатели, а бедные беднели. При этом сам процесс первоначального накопления капитала, будучи по своей сути переходным между режимом мальтузианской ловушки и режимом экономического роста, продлился примерно 300 лет. Лишь после прохождения этого «черного этапа» в жизни страны начался рост благосостояния обычного населения.

Что же означал рост нищеты в период первоначального накопления капитала? Имеющиеся данные поистине впечатляющи. Приведу некоторые из них. В немецких духовных территориях на 1 тыс. жителей насчитывалось 50 духовных лиц и 260 нищих. Например, в Кельне при числе жителей в 50 тыс. человек было, по разным оценкам, от 12 до 20 тыс. нищих. Сосредоточием голодных и нищих во Франции был Париж, где их численность достигала четверти всего населения города; на улицах их было столько, что было невозможно пройти. Писатели того времени даже считали развитие бродяжничества и нищенства признаком богатства страны, необходимым последствием развития цивилизации [Кулишер, 2012, с. 146].

Как относились к нищим и что с ними делали в означенный период? Либертарианская логика невмешательства государства в жизнь беднейших слоев населения была примерно такова: коль скоро имеет место человеческая «склонность к безделью», то и социальная поддержка бедных способствует «бездельничанью» и «развращенности», тем самым не искореняя нищету, а. распространяя ее [Хиршман, 2010, с. 37]. А потому европейские государства XVII–XVIII вв. принимали меры по принуждению этих праздных людей к работе во вновь учреждаемых предприятиях. Принудительный образ действия в интересах развития промышленности в те времена считался вполне допустимым. Классической иллюстрацией этого принципа служит приказ ландграфа Гессенского в 1616 г.: «Всех способных к труду нищих и пьяниц, шатающихся по трактирам, всяких праздношатающихся, сделавших себе промысел из выпрашивания подаяния у наших подданных, заставить работать в наших рудниках за надлежащую плату, а в случае нежелания с их стороны – заковать их в кандалы и доставить в рудники» [Кулишер, 2012, с. 147]. Развитием данного подхода стало широкое внедрение особых заведений – работных домов, домов призрения и тюрем[133]. С этими заведениями соединялись нередко в том же здании сиротские приюты и дома для умалишенных.

Так появилась особая разновидность домов-мануфактур, в которых принудительно насаждался научно-технический прогресс[134]. Подобные принудительные мануфактуры были коммерческими учреждениями, ибо они отдавались на откуп тому или иному промышленнику [Кулишер, 2012, с. 148]. В дальнейшем происходила интеграция исправительных домов в рамках одного заведения. Например, в Париже в 1656 г. было открыто заведение – Hopital, которое представляло собой одновременно работный дом, тюрьму, богадельню для престарелых и сиротский приют. При этом обеспечение кадрами этого учреждения велось самым бескомпромиссным образом: «Все нищенствующие, трудоспособные и нетрудоспособные всякого возраста и пола, которые будут найдены в пределах города и предместий Парижа, будут заключены в Hopital и находящиеся в его ведении места и будут употреблены на общественные работы, на промышленный труд и на обслуживание самого учреждения, по распоряжению директоров его» [Кулишер, 2012, с. 151]. Покидать данное заведение было запрещено, но, несмотря на это, некоторые постояльцы бежали; Hopital разыскивал их, подвергал телесному наказанию за побег и водворял обратно. Трудовая повинность в Hopital была тотальной: работали даже старики, калеки и парализованные [Кулишер, 2012, с. 152].

Однако даже такая антигуманная система исправительных домов со временем стала казаться слишком либеральной и чрезмерно терпимой к маргинальным слоям населения. В связи с этим «Новый закон о бедных», принятый в Англии в 1834 г., еще больше ужесточил систему работных домов. Новые правила должны были отвратить бедных от желания обращаться за общественной поддержкой, а те, кто все же сделал это, должны были быть заклеймены позором: их помещали в работные дома, заставляли носить особый наряд, отделяли от своих семей, от общения с нищими вовне; когда же они умирали, их тела передавались в анатомический театр [Хиршман, 2010, с. 39]. Можно сказать, что «Новый закон о бедных» стал апофеозом антигуманной борьбы с бедностью.

Помимо института работных домов в Британии действовали и иные механизмы «разгрузки» рынка труда: казни, эмиграция свободных граждан в Америку, вывоз осужденных в Австралию, убийства и рост смертности [Балацкий, 2013, с. 64]. В любом случае в основе всех описанных экономических институтов лежит примерно следующая либертарианская логика. Ты – личность, индивидуум, и все, что ты имеешь, – результат твоих личных усилий. Если ты преуспел в жизни, то никто не вправе претендовать на твой успех – твои доходы и собственность священны; если же ты оказался на социальном дне, то это твои личные проблемы и ты не вправе перекладывать их на чужие плечи. И в том и в другом случае вмешательство извне считается контрпродуктивным.

Данный экскурс в историю был сделан только с одной целью – показать социальную сущность либертарианства. Если перенести принципы либеральной философии на российскую почву, то можно ожидать дальнейшего возрастания социального неравенства, увеличения числа маргиналов всех мастей, подчинения всей государственной политики интересам крупного капитала, обострения классовых противоречий, создания все более современной и эффективной экономики. Все эти результаты способствуют формированию все более жестокого и бездушного общества. При этом «смутное время», как показывает история, может длиться веками. В этом смысле оппоненты либертарианства не так уж неправы, опасаясь негативного хода событий. Следует признать, что дальнейшее последовательное внедрение в России либертарианской модели экономики чревато для страны серьезными испытаниями.

Теперь можно задать еще один сакраментальный вопрос: почему в России либертарианская модель экономики всегда вызывала отторжение? И почему в других странах, несмотря на все препоны, эта модель оказалась не только принята, но и последовательно внедрена в жизнь? И есть ли основания для внедрения этой модели в современной России?

Рынок и либертарианская модель экономики: особенности взаимодействия

Если посмотреть на политическую карту мира, то нетрудно заметить следующее. В США возобладала жесткая либертарианская модель экономики, тогда как совсем рядом, в Канаде, имеет место так называемое государство всеобщего благосостояния, то есть система с большими социальными гарантиями, по своей сути очень близкая к социалистической. В Европе скандинавские страны построили рафинированную систему социальной поддержки и социальной справедливости, апофеозом которой стала пресловутая модель «шведского социализма». Великобритания – оплот либертарианской модели развития, а Россия никогда не могла «переварить» либертарианские принципы организации экономики. В Северной Корее до сих пор социализм, а в Южной Корее – откровенный капитализм. Австралия тяготеет к сильному государству всеобщего благосостояния. Хотя сегодня нигде в мире нет стран с идеальной либертарианской моделью, все они существенно различаются по степени приверженности либертарианским традициям. Чем вызваны такие различия?

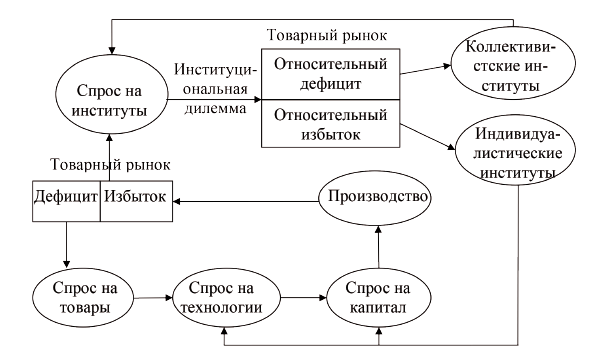

Экономистами уже давно осознан тот факт, что для социального и институционального прогресса основополагающее значение имеет избыток благ [Лукас, 2013, с. 200]. Однако наличие излишка порождает институциональную бифуркацию (дилемму) развития – строить либо индивидуалистическую систему права на принципах либертарианства, либо коллективистскую систему права на принципах справедливости (социализма) [Балацкий, 2013]. Но какова внутренняя логика всей этой схемы? Попытаемся раскрыть ее в самых общих чертах.

Исходной точкой развития является товарный дефицит, который, продуцируя неудовлетворенный спрос, инициирует и спрос на технологии, способные помочь в преодолении имеющегося товарного дефицита. Применительно к каменному веку это означает, что нехватка пищи заставляет людей искать эту пищу и придумывать различные ловушки и орудия, с помощью которых человек смог бы ее добыть. Например, придумывается копье, способное на расстоянии поразить животное. Далее с этим орудием человек идет на охоту и убивает кабана. Именно в этот момент возникает институциональная развилка. Строго говоря, человеку, убившему кабана, достаточно отрезать у него кусок мяса, а все остальное для него лишнее; ситуация сохраняется и для случая нескольких охотников. Однако они не поступают так, а несут тушу кабана в племя, где происходит деление продукта на всех членов сообщества. И здесь возникают различия в принципах данного деления. Можно позволить самым сильным охотникам есть до отвала и оставить наиболее слабых членов племени без мяса, а можно по возможности равномерно разделить пищу. Как поступить? Оказывается, если дичи в лесах много, а охотники удачливы, то можно без всяких проблем разрешить самым сильным наедаться вволю, а что останется отдавать слабым. Ведь даже при таком подходе относительный избыток дичи позволит всем получить пропитание. Если же пища в относительном дефиците, то есть ее еле-еле хватает на всех, то такой примат силы приведет к тому, что кто-то будет объедаться, а кто-то – голодать. В этом случае система распределения, не учитывающая важности общего интереса – поддержания существования всего социума, приведет к вымиранию части, а быть может, и всего социума. Поэтому либертарианская модель с неограниченным правом собственности может быть эффективной только в условиях относительного избытка благ, тогда как при их относительном недостатке должны формироваться институты на основе более равномерной, коллективистской модели собственности, где само частное право ограничено общественной целесообразностью. Таким образом, состояние товарного рынка во многом предопределяет то институциональное устройство, которое выбирается обществом.

В дальнейшем разные институты по-разному оказывают обратное влияние на рынок. Так, коллективистские институты приводят к сглаживанию индивидуальных противоречий и на этом, строго говоря, заканчивают свою работу. Индивидуалистические институты, наоборот, закрепляют неравенство и стимулируют владельцев капитала к дальнейшим действиям по его эффективной циркуляции. При этом, чтобы повысить отдачу от капитала, его собственник заинтересован во внедрении новых производственных технологий, которые будут вытеснять рабочую силу, вести к экономии издержек и росту нормы прибыли. Следовательно, в индивидуалистических институтах внутренне содержится стремление к внедрению научно-технического прогресса, на основе которого происходит постоянный рост эффективности производства. В свою очередь, рост производства и его эффективности ведет к образованию избытка на соответствующем товарном рынке, что ведет к новому витку роста спроса на жесткое частное право. В этом смысле индивидуалистические институты по сравнению с коллективистскими обладают гораздо большим потенциалом роста производства. Общая схема институциональной бифуркации приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема реализации институциональной дилеммы

Таким образом, состояние товарного рынка, степень его насыщенности, почти автоматически предопределяет выбор той или иной институциональной модели. При этом подчеркну, что речь идет именно об относительном избытке и дефиците. То есть в условиях абсолютного избытка блага, когда, например, каждому члену племени мяса кабана вполне хватит, имеется его относительный дефицит, то есть не каждый может наесться до отвала. В этом случае ограниченность мяса приведет к тому, что при неравномерном распределении кому-то его может просто не хватить. В таких условиях сосуществование обжорства одних людей на фоне умирания от голода других видится вопиющей несправедливостью и, как правило, вызывает сопротивление. Тем самым при таких начальных экономических условиях нет разумных оснований для внедрения индивидуалистических институтов. В противном случае даже самое беспардонное присвоение благ не будет вызывать ожесточенного сопротивления, ибо это не затрагивает самого процесса выживания индивидов.

Из сказанного вытекает простая схема экономического круговорота. Насыщенный рынок порождает индивидуалистические институты, которые стимулируют накопление капитала, технологический прогресс и дальнейшую позитивную динамику рынка. «Бедный» рынок, наоборот, ведет к появлению коллективистских институтов, которые напрямую не влияют ни на рост капитала, ни на технический прогресс, ни на темпы производства. В каком-то смысле та или иная модель экономики оказывается предопределена изначальными качествами национального рынка.

Между тем следует особо подчеркнуть и тот факт, что исходный дефицит благ оказывается необходимым импульсом для развития технологий. Это означает, что для динамичного развития страны необходимо довольно тонкое сочетание качеств местного рынка. С одной стороны, он не должен быть слишком «богатым». Например, природные условия, позволяющие собирать три урожая в год, не располагают к придумыванию технологических инноваций. С другой стороны, рынок должен быть достаточно «богатым», чтобы обеспечить некоторый избыток товаров и не провоцировать существование людей на грани выживания.

Посмотрим, как данная схема накладывается на имеющиеся факты. Как вытекает из нее, все решает насыщенность рынка, которая в свою очередь зависит от природных условий (плодородности почвы, урожайности земли, наличия минеральных ресурсов и т. п.) и эффективности производства (уровня технологичности оборудования). В контексте данных факторов становится понятным различие институциональных систем различных стран. Например, Мьянма сегодня во многих отношениях находится на уровне средневекового кустарного производства. В стране до сих пор зонтики, лодки, дома, ткани и пр. производятся вручную; разгрузка корабля со щебенкой осуществляется женщинами, которые переносят ее в тазах на голове, переходя по перекладине с корабля на берег и обратно; не хватает даже самых примитивных причалов. При крайней бедности местного населения и отсутствии пенсионного обеспечения эта бедность, однако, не принимает излишне драматичных форм – три урожая в год и теплый климат в течение всего года сглаживают все проблемы. Результат – страна очень медленно приобщается к современным технологиям в условиях старых коллективистских институтов; либертарианская модель экономики внедряется локально, и то с большим трудом. На Шри-Ланке даже среди самых бедных слоев населения также отсутствуют панические настроения в отношении своего выживания. Считается, что если человек дошел до крайней нищеты, то он может залезть на ближайшее хлебное дерево и сорвать там соответствующий фрукт. При этом его никто не осудит и никто ему не воспрепятствует, ибо данный плод воспринимается местным населением как сорняк и растет круглый год.

Приведенные примеры технологического отставания теплых стран являются нормой. Сюда же можно отнести синдром Африки, а отчасти и Латинской Америки, которые развиваются чрезвычайно медленно и неравномерно. Интересно, что рыночная дихотомия просматривается даже в рамках одной страны. Так, Северная Италия промышленно развита по сравнению с аграрной Южной Италией. Южные районы Испании также являются аграрными и там совершенно иной стиль жизни по сравнению с северными районами страны. Огромны различия в культуре Южной и Северной Франции. Южные плодородные территории почти всегда отстают в технологическом развитии от северных регионов.

Страны с исходным товарным избытком оказываются выведенными из технологической гонки, а потому не имеют никаких шансов построить развитую либертарианскую модель экономики. Что касается стран с менее комфортными условиями, то они включаются в технологическое соревнование, но институты у них могут быть весьма разными. Например, США – относительно теплая страна с богатыми природными ресурсами, а Канада – северное государство, на большей части территории которого жизнь весьма затруднена. В связи с этим в США оказалось возможным построить эффективную либертарианскую систему права и экономики, а Канада пошла по другому пути, внедряя мощную систему государственной поддержки населения. Можно смело утверждать, что если бы Канада внедрила американскую модель государства, то развитие многих ее районов, тяжелых для выживания, просто не состоялось бы. В них слишком важны взаимовыручка и поддержка со стороны соседей (общества) и государства. Похожа на Канаду и Австралия, которая отличается чрезвычайно хрупкой экологией, – любое нарушение почвы становится необратимым. Неограниченная либертарианская философия могла бы просто загубить все агарное хозяйство страны.

Можно лишь гадать, как пошло бы развитие скандинавских стран, если бы там был внедрен жесткий либертарианский механизм. Скорее всего, освоение многих районов было бы заторможено на неопределенный срок. Аналогичные процессы имели место и в России, где выживание традиционно велось на базе коллективных институтов. Нерегулярные и небогатые урожаи всегда представляли угрозу жизни людей. Если в неурожайный год, когда пищи едва-едва хватало на простое выживание, была бы внедрена система относительно неравномерного распределения урожая, то это автоматически привело бы к вымиранию значительной части населения села. В этот момент обществом были востребованы предельная уравнительная справедливость и поддержка друг друга, что было возможно только на основе сложившихся в России традиционных коллективных институтов. Либертарианские институты в северной России были равносильны смерти.

На первый взгляд, Великобритания, будучи североевропейской державой, выбивается из рассмотренного правила. Имея не слишком мягкий климат, она реализовала самый жесткий вариант либертарианской модели развития. Однако это стало возможно только благодаря наличию колоний, которые искусственно повысили рентабельность всех деловых начинаний британцев и инициировали избыток основных товаров. Исходные географические недостатки Великобритании с лихвой компенсировались теплыми колониями, на которые переносились предельно жесткие модели социальных отношений. Такая геополитическая диспозиция искусственно повысила эффективность английской экономики, чем и стимулировала становление либертарианской идеологии. Большинство экономистов сходятся во мнении, что без колониального фактора либертарианская модель в Великобритании не смогла бы возобладать, как, впрочем, и не смогло бы там осуществиться первоначальное накопление капитала.

Нельзя не отметить и тот факт, что все великие древние цивилизации располагались в теплых странах. Месопотамия, включая Шумеры и Вавилон, Персия, Иудея, Египет, Греция, Рим, Индия, Китай – все это территории с теплым благоприятным климатом. Несмотря на все величие этих государств, они являли собой пример нетехнологического прогресса. На протяжении 10 тыс. лет истории, начиная с эпохи неолита, человечество породило технологических инноваций неизмеримо меньше, чем за последнее столетие. Отсюда напрашивается вывод, что теплые страны по самой своей сути не были ориентированы на технологическое развитие. Наверное, самый яркий пример в этом списке – Индия, которая достигла поразительных результатов в развитии духовных практик и технологий на фоне отсутствия сколько-нибудь значимого прогресса в производственных технологиях вплоть до середины XX в.

Данные факты подтверждают тезис, что технологический прогресс начинается там, где возникает достаточно ощутимый товарный дефицит; в древних цивилизациях незначительный дефицит проявлялся в основном на аграрном рынке. В результате развитие шло по иному пути – нетехнологическому. Можно сказать, что технологический путь развития – это экспансия вовне, предполагающая освоение окружающего пространства и создание сложных экономических институтов, а нетехнологический путь – это развитие внутрь, направленное на развитие личности и культивирование духовных достижений в сфере философии и религии. В этом смысле правомерно утверждение, что человеческая цивилизация до Нового времени была преимущественно нетехнологической, тогда как после этого – преимущественно технологической.

Либертарианская модель экономики и Россия

В контексте сказанного можно переосмыслить и историю России. Здесь мы имеем противоречивую ситуацию. С одной стороны, – богатство природных ресурсов, создающих предпосылки для появления избытка, с другой – суровость российского климата, усугубляемая к тому же огромными размерами страны, которые сами по себе ведут к росту трансакционных издержек при любых межрегиональных обменных процессах. Суровость климата и размеры государства естественно ведут к укоренению в стране потребностей в сотрудничестве и взаимопомощи, стремлению к ограждению от конкуренции. Этим потребностям в значительной мере соответствовали и те формы развития российского государства и его участия в экономической деятельности, которые складывались в стране веками. В то же время именно государство, постоянно испытывая нужду в развитии, экспансии и, соответственно, новых доходах, становилось инициатором многих инноваций, использования разработанных в других странах технологий. Складывалась двойственная ситуация, с одной стороны, – стремление к развитию, стимулированию инновационной деятельности, а с другой – тяга к охранительству, поддержанию принципов уравнительного распределения в широких слоях населения. Эта двойственность позволила, в частности, А. Ахиезеру охарактеризовать российскую цивилизацию как промежуточную, внутри которой борются принципы двух цивилизаций – либеральной и традиционной. Причем ни одна из них не может взять верх [Ахиезер, 1997]. Периоды модернизационных рывков, основанных на либертарианстве, на каком-то этапе входили в столь острое противоречие с общинно-уравнительными требованиями масс, что результаты оказывались катастрофическими. Проиллюстрирую механизм пробуксовывания либертарианской модели на нескольких показательных примерах.

Первый связан с неудачной попыткой капитализации царской России. Как известно, до революции 1917 г. индустриализация страны шла с большим трудом. На мой взгляд, это было связано с тем, что урбанизация и индустриализация предполагали разрушение традиционной деревни и связанных с ней общинных отношений. Человек, привыкший жить на селе в кругу большой семьи, получать помощь от окружающих и оказывать ее другим, в одночасье остался один на один с жизнью во враждебном городе. Разорванные социальные связи вели к разрушению морали и даже самого смысла жизни. Параллельно осложнялась жизнь и на самом селе за счет возникновения социального неравенства: если в 1600–1750 гг. доля зажиточных крестьян (кулаков) в России составляла 15 %, а бедняков – 32 %, то в 1896–1900 гг. эти доли достигли 18 и 59 %, соответственно [Попов, 2012, с. 57]. Тем самым маргинализация аграриев неуклонно нарастала.

Неудивительно, что такие процессы вызывали сопротивление крестьян нарождающимся капиталистическим отношениям. Об этом, в частности, свидетельствует динамика крестьянских волнений: если в начале XIX в. их среднегодовая величина составляла 10–30, то накануне отмены крепостного права в 1861 г. она повысилась до 300, а в годы буржуазной революции 1905–1907 гг. – до 3 тыс. [Попов, 2012, с. 57]. Иными словами, за 100 лет масштаб сопротивления капитализму вырос примерно в 200 раз. В свете таких событий революция 1917 г. стала вполне закономерным итогом народного сопротивления внедрению либертарианской модели экономики с возвратом к наполовину разрушенным коллективистским традициям.

А могло ли не быть Октябрьской революции 1917 г.? Разумеется, при последовательной и жесткой политике правительства по капитализации экономики можно было просто-напросто подавить все бунты. Однако в любом случае социальные издержки были бы, скорее всего, огромны. Напомню, что дореволюционная Россия прославилась на весь мир массовым политическим терроризмом. Приведу интересный факт – в 1910 г. Д. Лондон начал писать свой роман «Бюро убийств», сюжет которого он купил у С. Льюиса. Книга посвящена агентству, специализирующемуся на политических убийствах, а главный герой романа – русский эмигрант Иван Драгомилов [Лондон, 2011]. Такие литературные аллюзии политических событий того времени лишний раз показывают их масштабность и серьезность.

Второй интересной иллюстрацией связи состояния рынка с институтами служит случай так называемого голодомора 1933 г. Современные историки приходят к выводу, что в 1932–1933 гг. даже по самым скромным подсчетам на человека в стране приходилось 14 пудов зерна, что явно выше физиологической нормы, обеспечивающей выживание населения [Прудникова, 2012а]. Следовательно, ни организационные проблемы периода аграрной реформы, ни тотальное воровство до конца не объясняют причин возникновения голода при вполне нормальном урожае [Прудникова, 2012б]. Были и другие причины. Одна из них – спекуляция, масштаб которой был поистине впечатляющим. При рыночных ценах на зерно в 25 руб. за пуд, а на муку и все 100, то есть в 20 и более раз выше государственных, соблазн спекуляций был слишком велик [Прудникова, 2012в]. Некоторые факты из жизни «черного» рынка поистине вопиющи. Например, в Акимовском районе работники «черной» мельницы по взаимному сговору продавали похищенное зерно на частном рынке по спекулятивным ценам, доходящим до 100 руб. за пуд. При этом государственные заготовительные цены составляли 1 руб. 32 коп. за пуд пшеницы, и в отсутствие ажиотажа вполне устраивали крестьянство [Прудникова, 2012г]. Несложно видеть, что маржа между рыночными и государственными ценами давала фантастические доходы спекулянтам. И в это же время наблюдалась интересная корреляция: наиболее интенсивно тайный помол шел в Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Одесской областях; и именно в них смертность от голода была наивысшей [Прудникова, 2012г].

Таким образом, черный рынок превратился в колоссальный пылесос, выкачивающий из деревни зерно. Судьба тех, кто оставался в селах без надежды пережить голодную зиму, воров и спекулянтов не волновала – в точном соответствии с известным высказыванием К. Маркса о том, что нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 300 % прибыли. Тем самым инерция нэпа, который представлял попытку внедрения в России ослабленной либертарианской модели экономики, оказала самое разрушительное воздействие на всю социальную жизнь страны. Неудивительно, что впоследствии все попытки создания частных, в том числе черных, рынков безапелляционно подавлялись.

А могло ли быть все иначе? Могло – если бы в России урожайность была в два-три раза выше. В этом случае относительный недостаток зерна превратился бы в относительный избыток, и его было бы просто невозможно спрятать и выгодно перепродать – его и так всем хватало бы. Скорее всего, у аграриев была бы другая проблема – куда девать избыток? В таких условиях либертарианская модель была бы безопасна. Но в СССР подобных условий не было.

Третий пример противостоит первым двум и связан с неудавшейся попыткой СССР запустить механизм внедрения технологического прогресса. Например, в конце 1980-х гг. почти во всех книгах и статьях экономического профиля так или иначе поднимался вопрос о необходимости создания стимулов к внедрению НТП. Однако, несмотря ни на что, приемлемый механизм так и не был придуман – никакая сила не могла заставить директоров государственных предприятий внедрять технологические новинки; им это было не нужно. Наукоемкий хозяйственный механизм возникает автоматически при наличии той самой либертарианской модели, от которой страна принципиально отказалась в 1917 г. Налицо исторический курьез – отсутствие к 1990 г. того, от чего страна спасалась в 1917 г., привело ее к политическому краху.

Можно ли было преодолеть технологическую инерцию в СССР? Можно – и это делалось на протяжении 70 лет. Однако данный процесс не был автоматическим, и его надо было постоянно поддерживать. Причем с течением времени нужно было создавать все более тонкую и гибкую систему управления НТП. Поддержание экономической системы в эффективном состоянии требовало слишком больших ресурсов – людских, управленческих и финансовых. В таком режиме общество перенапрягается. В связи с этим, скорее всего, можно было лишь продлить существование СССР, тогда как его разрушение оставалось вопросом времени.

Четвертый пример – отказ страны в 1991 г. от социализма и неудачный переход к капитализму с элементами либертарианской модели. Решение руководства страны строить предельно индивидуалистические институты наткнулось на сопротивление населения – общинная культура предыдущих десятилетий не позволяла принять новые принципы жизни и хозяйствования. Результат – десятилетний трансформационный спад и неэффективные экономические реформы на протяжении 25 лет. Сегодня Россия находится в неопределенном состоянии – до сих пор не понятен вектор ее развития. Фактически при системной трансформации страны был нарушен главный из рассмотренных нами принципов – наличие относительного товарного избытка. Построение же либертарианской модели началось на базе социалистической экономики, для которой был характерен почти тотальный товарный дефицит. В этих условиях нарастающее социальное неравенство объективно должно было привести к маргинализации значительной части общества, что и не замедлило произойти.

Можно ли было избежать «либертарианской» ошибки? Ответ опять половинчатый – реформы можно было проводить дольше и тоньше, постепенно сокращая товарный дефицит. Фактически по такому пути пошел Китай. Однако колоссальные социальные издержки при переходе к жесткому капитализму в любом случае неизбежны. Англия 1600–1900 гг. может служить ярким примером тому.

Рынки и институты в свете теории неравновесной динамики

Предложенная рыночная дихотомия, порождающая либертарианскую модель, хорошо ложится на общесистемные представления. Так, любое развитие начинается с некоего возмущающего воздействия со стороны. Оно необходимо для того, чтобы вывести систему из состояния равновесия, ибо развиваться могут только неравновесные системы. Например, если имеется значительный товарный избыток на рынке, то система ни в чем не нуждается. Избыток обеспечивает относительную уверенность, покой, то есть фактически такая система находится в равновесии, и менять свое состояние ей не имеет смысла (теплые страны). Если же внешняя среда генерирует возмущение (проблемы), то система вынуждена на него реагировать, подстраиваясь под возникшую ситуацию (страны с суровым климатом). Тем самым внешнее воздействие задает вектор дальнейшей эволюции системы.

Однако бифуркация эволюционной линии зависит от соотношения силы возмущения и эффективности системы. Если эффективность системы недостаточна для того, чтобы справиться с возникшими проблемами, то она погибает (разрушается); если ее эффективность немного превосходит потенциал возмущения, то она попадает в режим самосохранения (выживания); если же эффективность системы намного больше потенциала возмущающего воздействия, то она начинает правильным образом перестраиваться и тем самым идет по пути эволюции (развития). При этом в режиме разрушения элементы системы осуществляют неэффективные хаотичные движения. В режиме самосохранения системные элементы вступают в кооперацию, так как только при совместном действии они достигают эффективности, позволяющей им выжить; система находится в перенапряженном состоянии и не дает своим частям свободы для осуществления иных действий. В режиме эволюции система имеет запас прочности, достаточный, чтобы ее элементы стали противопоставлять себя друг другу и вступать в конкуренцию; в таком состоянии у людей (элементов) возникает необходимая свобода и творческая инициатива, которая воплощается в инновациях, меняющих саму систему и делающих ее еще эффективнее.

Можно сказать, что в режиме эволюции общая активность системы дополняется активностью ее элементов, что генерирует дополнительный ресурс для развития. В этом смысле либертарианская модель экономики закрепляет и легитимирует механизмы конкуренции, создавая базу для развития личности и общества. В слаборазвитых странах такая модель лишь нарушит необходимое единство общества, ослабит его и приведет к разрушению. Таким образом, либертарианская модель является, с одной стороны, результатом благоприятных начальных условий, а с другой – источником дальнейшей эволюции общества. Игнорирование данного факта ведет к серьезным политическим ошибкам.

Здесь уместно напомнить теорию холонов в трактовке К. Уилбера. В соответствии с ней любой объект во Вселенной является, с одной стороны, целым, включающим какие-то части, а с другой стороны – частью, входящей в некоторую большую целостность. При этом в каждом объекте заложены две фундаментальные интенции (инстинкта) – стремление к самосохранению (целого) и к самопреоЗолению (стремление к большей целостности). Соответственно, каждый человек одновременно хочет сохранить себя и перерасти самого себя, стать чем-то большим, чем он есть на самом деле. Первый импульс оказывается стабилизирующим, второй – разрушительным и творческим. Сама же эволюция в этом случае представляет собой чередование процессов преодоления и включения (сохранения) [Уилбер, 2009, с. 64]. В этом контексте коллективистские институты направлены преимущественно на сохранение существующего порядка, тогда как индивидуалистические позволяют реализовать стратегию творческого разрушения. Следовательно, либертарианская модель общества содержит в себе гораздо больший эволюционный потенциал, нежели социалистические и градуалистские модели. Вместе с тем она менее гуманна, а порой и антисоциальна.

Сказанное позволяет по-новому подойти к правомерности внедрения либертарианской модели развития. Во-первых, нужно учитывать объективные предпосылки такой модели. Если страна слишком отсталая, не имеет ни природного, ни образовательного, ни технологического потенциала, то внедрение либертарианской модели должно откладываться. Во-вторых, нужно учитывать субъективные предпосылки модели. По-видимому, необходим некий общественный консенсус в отношении институционального устройства государства, аналог общественного договора. В противном случае можно получить войну всех против всех. Опыт показывает, что ни первое, ни второе требование, как правило, не учитываются.

Перспективы либертарианской модели в России

Возвращаясь к вопросу о возможности и целесообразности внедрения в России либертарианской модели, следует сказать следующее. Прежде всего, на протяжении практически всей своей истории Россия была и объективно, и субъективно не готова к принятию такой модели. До сих пор не прекращаются утверждения, согласно которым природно-климатические условия страны таковы, что она всегда проигрывает развитым странам в эффективности производства. Достаточно вспомнить нашумевшую книгу А. Паршева [Паршев, 2001] и не менее скандальную работу Ф. Хилл и К. Гэдди [Хилл, Гэдди, 2007]. Что изменилось с того времени?

На мой взгляд, многое действительно изменилось. Роль природно-климатических условий снизилась. Сегодня даже в Гренландии выращивают тропические фрукты, что изначально было по определению невозможно. Беспрецедентная автоматизация и компьютеризация производства в закрытых помещениях нивелируют различия между странами. Развитие транспортной инфраструктуры позволяет решить любые проблемы с доставкой товаров. Более того, северные страны, требующие хорошо отапливаемых помещений, становятся даже более комфортными для жизни по сравнению с жаркими странами, где большую часть года можно жить лишь в искусственно вентилируемых и охлаждаемых помещениях. Затраты энергии на работу кондиционеров в жарких регионах сопоставимы с теми, которые необходимы для обогрева помещений в холодных регионах и поддержания промышленного производства. Иными словами, все решает уровень технологического развития страны. В этих условиях Россия, будучи еще и энергетической сверхдержавой, получает все шансы на построение эффективной экономики. Следовательно, сейчас можно говорить о наличии объективных условий для внедрения в России либертарианской модели.

Прошедшие 25 лет рыночных реформ и фактор глобализации сильно изменили менталитет россиян. Во многих людях проснулся самый неприкрытый индивидуализм, который зачастую принимает гипертрофированные формы; во многих случаях стремление к личному успеху превращается у них в своеобразный массовый психоз. Все эти перегибы – естественная реакция на предыдущие годы коллективизма. Однако главное состоит в том, что джинн индивидуализма россиян выпущен из бутылки, а это создает субъективные предпосылки для внедрения либертарианской модели.

А коль скоро в России складываются объективные и субъективные предпосылки внедрения либертарианской модели, то и сегодняшний либертарианский дискурс можно считать вполне оправданным. Многие факты говорят о том, что страна медленно движется в сторону либертарианских институтов. И, похоже, эффективной альтернативы этому тренду нет.

Список литературы

Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. Т.1.Новосибирск, 1997.

Балацкий Е. В. Институциональная дилемма в период первоначального накопления капитала // Журнал экономической теории.2013.№ 4(34).

Дерябина М. А. Горизонтальные связи и сетевая координация в современной экономике // Общественные науки и современность.2014.№ 1.

Кулишер И. М. История экономического быта Западной Европы. Т.1–2.М., Челябинск, 2012.

Курбатова М. В., Левин С. Н. Методологические альтернативы экономического «мейнстрима»: сравнительная характеристика // Общественные науки и современность.2013.№ 5.

Либман А. М. Социальный либерализм, общественный интерес и поведенческая экономика // Общественные науки и современность.2013.№ 1.

Лондон Дж. Сочинения. В 2 т. Т.2.Бюро убийств. Рассказы, репортажи, письма. М., 2001.

Лукас Р. Э. Лекции по экономическому росту. М., 2013.

Мамедов О. Ю. Европейский либерализм и российская экономика – драма безответной любви?// Terra Economicus.2013.Том 11.№ 4.

Паршев А. П. Почему Россия не Америка. М., 2001.

Попов В. В. Почему Запад разбогател раньше, чем другие страны, и почему Китай сегодня догоняет Запад? Новый ответ на старый вопрос // Журнал Новой экономической ассоциации.2012.№ 3(15).

Прудникова Е. А. Административный антиресурс // «Капитал страны», 07.08.2012 (http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/213145).

Прудникова Е. А. Высокое искусство саботажа// «Капитал страны», 04.09.2012 (http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/214109).

Прудникова Е. А. Голод, которого не должно было быть // «Капитал страны», 23.06.2012 (http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/210176).

Прудникова Е. А. Указ «7–8» шьешь, начальник? // «Капитал страны», 18.07.2012 (http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/211858).

Рубинштейн А. Я. Социальный либерализм: к вопросу экономической методологии // Общественные науки и современность.2012.№ 6.

Тамбовцев В. Л. Методологический анализ и развитие экономической науки // Общественные науки и современность.2013.№ 4.

Тихонова Н. Е. Социальный либерализм: есть ли альтернативы? // Общественные науки и современность.2013.№ 2.

Уилбер К. Краткая история всего. М., 2009.

Урнов М. Ю. Социальный либерализм в России (взгляд политолога) // Общественные науки и современность.2013.№ 3.

Хилл Ф., Гэдди К. Сибирское бремя. Просчеты советского планирования и будущее России. М., 2007.

Хиршман А. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность. М., 2010.

Яновский К. Э., Жаворонков С. В. Плоды социального либерализма и некоторые причины устойчивости выбора неэффективных стратегий // Общественные науки и современность.2013.№ 6.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК