Соотношения движущих волн

Как было замечено в главе 2, когда волна 3 растянута, волны 1 и 5 стремятся к равенству или отношению 0,618, как показано на рис. 4–3. Действительно, все три движущие волны проявляют тенденцию к взаимосвязи, выражающейся математическими законами Фибоначчи, будучи либо равными, либо связанными коэффициентами 1,618 или 2,618 (которые являются числами, обратными к 0,618 и 0,382). Эти соотношения импульсных волн обычно проявляются в процентных отношениях. Например, волна I, разворачивавшаяся с 1932 по 1937 г., поднялась на 371,6 %, в то время как волна III, имевшая место с 1942 по 1966 г., поднялась на 971,7 %, или в 2,618 раз выше. Чтобы обнаружить это отношение, необходимо использовать полулогарифмический масштаб. Конечно, на небольших степенях арифметический и процентный масштаб приводят к одним и тем же результатам, так что размеры волн в пунктах в каждом импульсе обнаруживают те же самые соотношения.

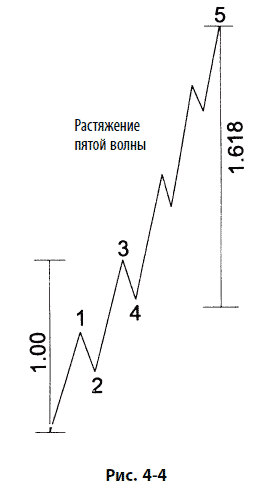

Другой типичный вариант развития состоит в том, что длина волны 5 иногда связана коэффициентом Фибоначчи с расстоянием от начала волны 1 до конца волны 3, как показано на рис. 4–4, демонстрирующем растяжение волны 5. Отношения 0,382 и 0,618 возникают, когда волна 5 не растянута. В тех редких случаях, когда растянутой оказывается волна 1, именно волна 2, что вполне оправданно, часто делит всю импульсную волну по правилу золотого сечения, как показано на рис. 4–5.

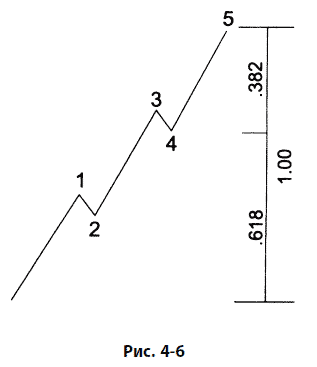

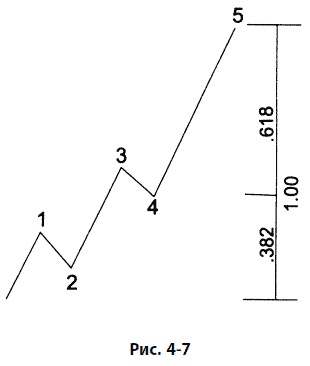

Вот обобщение, которое подводит итог некоторым из уже сделанных нами наблюдений: если волна 1 не оказывается растянутой, то волна 4 часто делит ценовой диапазон импульсной волны по правилу золотого сечения. В этих случаях последняя часть импульса равна 0,382 от общего пройденного ценой расстояния (если волна 5 не растянута), как показано на рис. 4–6; и 0,618, если волна 5 растянута, как показано на рис. 4–7. Примеры из реальной жизни приведены на рис. 6–8 и 6–9. Эта норма несколько расплывчата в том смысле, что конкретная точка внутри волны 4, которая приводит к такому делению, не зафиксирована. Это может быть начало волны, ее конец или точка противотрендового экстремума. Таким образом, для прогнозирования точки окончания волны 5 все это дает, в зависимости от обстоятельств, две или три близко расположенных цели. Эта норма объясняет, почему цель, определяемая для коррекции, следующей за пятой волной, часто указывается дважды: ее определяют по концу предыдущей четвертой волны и по коэффициенту коррекции 0,382.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК