Патриархальная идиллия

Патриархальная идиллия

Центральным пунктом русской жизни является спор труда, капитала и земельной ренты в землевладении.

Н. Рубакин, 1910 г.{280}

Проблемы у помещичьего хозяйства стали появляться с самого начала его возникновения в 1730–1760 гг., когда после смерти Петра I основной акцент деятельности дворянства стал смещаться с военной к хозяйственной — «дабы земля праздна не лежала»[28]. Служивый дворянин постепенно превращался в помещика-крепостника, добивавшегося и получавшего все больше привилегий и прав, а крепостной — в полного раба. В. Ключевский говорит об этом факте, как об установлении «третьего крепостного права»{281}. О его характерных особенностях говорят следующие примеры:

Новгородский губернатор Сивере находил установившиеся помещичьи поборы с крестьян «превосходящими всякое вероятие». По мнению графа П. Панина, «господские поборы и барщинные работы в России не только превосходят примеры ближайших заграничных жителей, но частенько выступают и из сносности человеческой» и обращался к императрице с предложением ограничить беспредел помещиков{282}. Однако произошло прямо наоборот казенный оброк подтянулся к помещичьему: если в 1760 г. с казенного крестьянина он составлял 1 руб., а помещичьего — 2 руб., то в 1780-х гг. уже 3 и 4 рубля соответственно{283}. Некоторые помещики, по словам В. Ключевского, вообще «превратили свои деревни в рабовладельческие плантации»{284}.

Граф П. Румянцев установил следующие наказания для своих крестьян штраф, цепь, палка, плеть. Пример наказания: 10 коп. за непосещение церкви (это при том, что годовой оборок с крестьянина составлял 2 рубля). Согласно правилам другого помещика, если крепостной говел но не приобщался то наказывался 5 тысячами розг{285}. И эти наказания за «идеологические» проступки, можно считать минимальными. Не случайно В. Ключевский приходил к выводу, что помещик XVIII в. сумел быть строже «Русской правды» XII в.»{286} От негодных к труду, помещик мог избавиться простым и доходным образом: «перед каждым (рекрутским) набором помещики ссылали в Сибирь неисправных или слабосильных крестьян», на «освоение Сибири», помещику их засчитывали как рекрутов. Правда, по мнению Сиверса, вряд ли хотя бы четвертая часть сосланных доходила до места{287}.

Со становлением «нового крепостного права» у новообращенных помещиков возникла потребность в капиталах для поднятия хозяйств. Такая же потребность возникла и у той их части, которая устремилась не в деревню, а к светской жизни. Проблемы с деньгами были даже у высшего дворянства, входившего в придворный круг, где поддержание своего статуса требовало соответствия царившей там безудержной роскоши. И с конца первой половины XVIII в. помещики начали активно закладывать свои имения ростовщикам под неоплатные проценты.

Для того чтобы избежать полного разорения высшего сословия, в 1754 г. наряду с купеческим был создан дворянский банк, предназначенный для кредитования помещиков под низкий процент. Капиталы банка формировались от доходов государственной винной монополии. Массовая просрочка кредитов и постоянные махинации с ними привели к фактическому банкротству обоих банков. В результате Петр III приказал взыскать долги и закрыть банки. Но был убит гвардейцами, и с благословления Екатерины II и ее наследников кредиты частью пролонгировали, частью списали, частью они были съедены инфляцией (с 1786 по 1813 гг. курс рубля в серебре упал почти в 5 раз{288}), а банки, пройдя череду преобразований, продолжили свою работу.

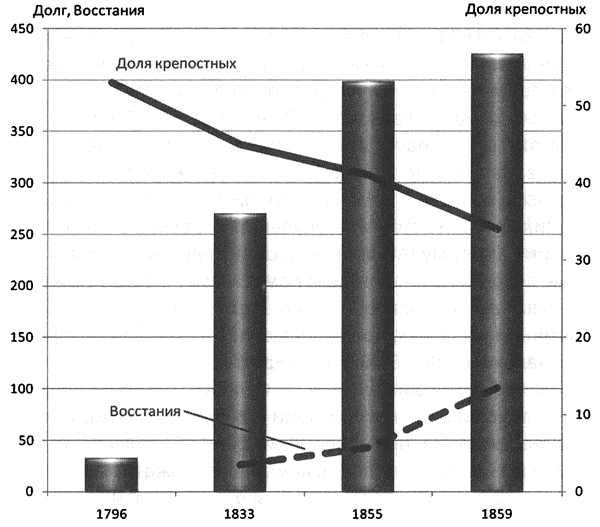

Особенно быстро долг помещиков начал расти после 1812 г., основной причиной тому были убытки нанесенные войной. Очередной виток роста долгов произошел во время кризиса 1833 г., тогда было заложено (в государственный заемный банк, опекунские советы и приказы общественного призрения) около 4 млн. душ крепостных крестьян: под эти души было выдано казною до 270 млн. руб. серебром. Однако, несмотря на последующий рост цен на зерно и хлебных оборотов, задолженность помещиков продолжала расти. Н. Чернышевский в 1858 г. отмечал, что «бывают случаи, когда наследник отказывается от получения огромного количества десятин…, потому что долговые обязательства… равны всей сумме доходов, доставляемых поместьем»{289}. К 1859 г. уже 65% всех душ, принадлежавших помещикам, были в залоге. А в черноземных губерниях, превращавшихся в «хлебную фабрику», было заложено 70–80% и более душ…{290}

Закладывать больше уже было нечего. В свою очередь, попытка усиления эксплуатации крепостных (например, в виде расширения применения месячины) привела к тому, что, с одной стороны, «перед самым освобождением размножение крепостного народа не только шло медленно, но одно время приостановилось и даже пошло на убыль»{291}.[29]. А с другой — к росту крестьянских волнений: по словам А. де Кюстина, Россия стала напоминать «плотно закупоренный котел с кипящей водой, причем стоит он на огне, который разгорается все жарче; я боюсь, как бы он не взорвался»{292}. В результате «главное опасение» Александра Николаевича, по его собственноручному признанию, состояло в том, чтобы освобождение крестьян «не началось само собою снизу»{293}.

Задолженность помещиков, млн. серебряных рублей; среднегодовое количество крестьянских восстаний и доля крепостных в общей численности населения, в %{294},[30]

Но главное — «кредит был почти исчерпан… Вопрос, откуда достать денег, стал вопросом классового самосохранения русского дворянства. На такой почве возник первый практический план крестьянской реформы, исходившей не от юридических или моральных соображений, а от чисто экономического расчета… Продать крестьянам их свободу и вместе те наделы, которыми они пользовались при крепостном праве — и, этим путем расквитавшись со старым долгом, получить новый такой же капитал, уже не в долг, а без возврата — такова, по словам М. Покровского, была основная идея этого гениального плана, под пером дворянских и буржуазных публицистов получившего красивое название — «освобождения крестьян с землей». «По расчетам Кошелева, несколько даже преувеличивавшего задолженность помещичьего землевладения, это последнее, переведя весь свой долг на освобожденных крестьян, могло приобрести еще до 450 миллионов рублей серебром, сохранив при этом в неприкосновенности совершенно очищенную от всяких долгов барскую запашку… проекты Кошелева немногим отличались от того, что действительно реализовано <…>, — притом отличались в сторону большей скромности, помещикам удалось получить больше, нежели надеялся самый расчетливый и предприимчивый из их представителей»{295}.

103 тыс. помещиков должны были получить за 49,5 лет 897 млн. руб., выкупных платежей, выданных им в виде ценных бумаг под 5% годовых. Кроме этого помещикам причиталось еще 500 млн. руб. оброка, которые крепостные должны были выплатить им до выхода на откуп. Плюс в сам момент выхода — особую доплату по соглашению с помещиками{296}. В Западных губерниях выкупная цена примерно соответствовала рыночной стоимости земли, в черноземных — она превышала рыночную почти на 60%, а в нечерноземных — в 2,2 раза!{297}

Видный русский экономист В. Берви-Флеровский в своих статьях призывал правительство Александра II хотя бы уменьшить выкупные платежи, детально разъясняя, что вскоре, за счет роста потребления и активизации деловой жизни, задавленных ныне налогами крестьян, казна получит много больше того, что первоначально потеряет{298}. Властям, однако, такое предложение показалось настолько диким, что его автор был объявлен душевнобольным. Впоследствии В. Берви-Флеровский навсегда покинул Россию.

Выкупу подлежали не только земли помещиков, но так же с 1863 г. удельные и с 1866 г., через оброк, казенные. Дороже всех были оценены помещичьи земли — примерно в два раза выше, чем удельные или казенные{299}. При этом наделы помещичьих крестьян (3,2 дес), по европейским губерниям, были в среднем в 2 раза меньше, чем у государственных (6,7 дес), и в 1,5 раза, чем у удельных (4,8 дес.){300}.

Помимо выкупных платежей, как и предполагалось проектом Кошелева, помещики получили и «очищенную от всяких долгов барскую запашку». Была лишь одна проблема — кто ее будет обрабатывать, ведь с отменой крепостного права помещики лишились прежних крепостных. Для того, что бы вернуть крестьян на помещичьи поля, необходимо было снова закрепостить их. «Существование помещичьих хозяйств <…> — пояснял А. Энгельгардт, — возможно только при существовании подневольных так или иначе — будут ли крепостные по «Положению», или крепостные по экономическим причинам, — обязанных работать на помещичьих полях»{301}. «Следовательно, чтобы было кому работать в помещичьих хозяйствах, нужно, чтобы были нуждающиеся, бедные… суть, основа, система остается все та же, как и до 1861 г. <… > только разница что работают не крепостные, а задолженные»{302}.

Соответственно система закрепощения крестьян после отмены крепостного права, — отмечал А. Энгельгардт, — строилась на том предположении, что «крестьяне получат небольшой земельный надел, который при этом будет обложен высокой платой, так, что крестьянин не в состоянии будет с надела прокормиться и уплатить налоги…»{303} «Редакционные комиссии, которые вполне сознательно…, шли на эту операцию, — отмечал М. Покровский, — прекрасно предвидели, что выплатить эту сумму из доходов с земли крестьянин, особенно в нечерноземной полосе, будет не в состоянии»{304}.

Размер выкупных платежей даже в черноземной полосе, где земля была оценена все-таки ближе к ее действительной стоимости, составил более половины всех крестьянских платежей (в Курской губернии, например, 56%).,.{305} Совокупные же платежи, согласно правительственной сельскохозяйственной комиссии 1872 г., государственных и удельных крестьян в 37 губерниях (не считая западных) составляли ~ 93% чистого дохода с земли, а «платежи бывших помещичьих крестьян по отношению к чистому доходу с их земли, — согласно «Трудам податной комиссии», — выразились в размере 198%, т.е. они не только отдавали весь свой доход с земли, но и должны были еще приплачивать столько же…»{306} Для некоторых губерний дело обстояло еще хуже! Например, в Новороссийской губ. платежи для крестьян-собственников достигали 275%, для временно обязанных — 565%{307}.

Чтобы крестьянин не сбежал от такого «освобождения» «Положение» об отмене крепостного права устанавливало, что крестьянин не мог отказаться от надельной земли, не мог продать или заложить ее и если даже забрасывал ее, то все равно должен был платить выкупные платежи и прочие подати за доставшуюся ему землю. Новая система напоминала, как по В. Ключевскому, крепостное право времен Уложения царя Алексея: «восстановлялось поземельное прикрепление крестьян с осовобождением их от крепостной зависимости...»{308}

«Крестьянский надел, — отмечает М. Покровский, — действительно являлся диковинным образчиком принудительной собственности: и чтобы “собственник” от нее не убежал <…> — пришлось поставить “освобождаемого” в такие юридические условия, которые очень напоминают состояние если не арестанта, то малолетнего или слабоумного, находящегося под опекой. Главнейшим из этих условий было пресловутое “мирское самоуправление” — красивое название, под которым скрывалась старая, как само русское государство, круговая порука… Устроители крестьянского благополучия вполне сознательно относились к этому вопросу. “Общинное устройство теперь, в настоящую минуту, для России необходимо, — писал Александру II председатель редакционных комиссий Ростовцев, — народу нужна еще сильная власть, которая заменила бы власть помещика. Без мира помещик не собрал бы своих доходов ни оброком, ни трудом, а правительство — своих податей и повинностей”. В силу этого принципа крестьянин был лишен права без согласия «мира» не только выходить из общины, но даже уходить из деревни на время»{309}.

Дополнительным средством, «чтобы ввести крестьян в оглобли», являлись отрезки и выгоны{310}. «Вся лишняя за указанным наделом земля была отрезана во владение помещика…, этот отрезок, — пояснял А. Энгельгардт, — <…> стеснил крестьян уже по одному своему положению, так как он обыкновенно охватывает их землю узкой полосой и <…> поэтому, куда скотина не выскочит, непременно попадет на принадлежащую пану землю». «У нас повсеместно за отрезки крестьяне обрабатывают помещикам землю… Оцениваются эти отрезки — часто, в сущности, просто ничего не стоящие, не по качеству земли <…>, а лишь по тому, насколько они… затесняют» крестьян{311}.

Однако, несмотря на все ухищрения, «несмотря на громадные суммы выкупных платежей, доставшихся в руки помещиков эти последние разоряются и сбывают землю кулакам и торговцам», — отмечал И. Каблиц{312}. Небогатые помещики «побросали свое хозяйство и убежали на службу», подтверждал А. Энгельгардт в 1878 г.: «после “Положения” запашки в помещичьих имениях значительно — полагаю, на две трети — сократились, и все еще сокращаются… Проезжая по уезду и видя всюду запустение и разрушение, можно подумать, что тут была война, нашествие неприятеля, если бы не было видно, что это разрушение не насильственное, но постепенное, что все рушится само собой, пропадает измором»{313}.

Отмена крепостного права оказалась выгодна только крупным помещикам, у которых крестьяне и до отмены работали на оброке, а также тем хозяйствам, где природные условия позволяли использовать батрацкий труд. Для абсолютного же большинства мелких и средних помещиков отмена барщины, дармового крепостного труда означала разорение. К. Кавелин уже в 70-х гг. приходил к выводу, что «вольный труд» — для помещиков — не удался. По его мнению, вся проблема заключалась в работниках: «Рабочие у нас, как, вероятно, и везде в России, очень дороги и из рук вон плохи как в нравственном, так и в техническом отношении»{314}. К. Кавелин доказывал необходимость в интересах крестьянства изъять из оборота надельную землю.

Князь В. Мещерский для спасения помещиков от разорения предлагал национализировать землю и отдать ее помещикам обратно в аренду: «всех заёмщиков обратить в вечных арендаторов казны, признав их земли казёнными»{315}. Кроме этого, утверждал князь, для борьбы с голодом и пауперизмом «Россия до зареза нуждается в общественных работах», ибо «только в этом обязательном труде… спасение России»{316}. «Общественные работы» В. Мещерский дополнял элементами централизованного планирования и развёрстки{317}.

Реставрация крепостничества начнется с 1886 г. с закона о найме на сельхозработы, для борьбы с «нравственною недоброкачественностью» сельского батрака. В том же году его дополнил «ультракрепостнический закон о семейных разделах» среди крестьян. Закрепощение продолжилось в 1889 г. с принятием закона о земских начальниках, устанавливавшего «опеку» над крестьянином и в 1893 г. — о неотчуждаемости крестьянских наделов{318}. И целым рядом других законов, которые вплоть до 1917 г. давали различные политические и экономические привилегии дворянству{319}.

В результате, например, в 1897 г., со 128 млн. дес. крестьянской земли, крестьянин с десятины платил всех государственных налогов и местных сборов 0,63 руб., а с учетом выкупных платежей — 1,35 руб. В то же время, со 102 млн. дес. частновладельческой земли, все налоги и сборы составляли лишь 20 коп. с дес, т.е. в 6,5 раз меньше, чем платило за свои земли крестьянство. В 1899 г. крестьянин платил уже 1,51 руб., в то время как землевладелец — те же 20 коп.{320}

Причину, по которой «нынешние помещичьи хозяйства уничтожаются», в отличие от К. Кавелина, А. Энгельгардт находил не в «плохом и дорогом работнике, а в том, что «Они (помещичьи хозяйства) нелепы, и такое нелепое положение не может существовать вечно. Крепостное право уничтожено, а хотят, чтобы существовали такие же помещичьи хозяйства, какие были при крепостном праве! <…> разве это не нелепица»{321}.

По мнению А. Энгельгардта основная причина разорения скрывалась в самом помещике: «Точно так же, как и прежде земледелец не только не работает сам, не умеет работать, но и не распоряжается даже работой потому, что большей частью ничего по хозяйству не смыслит, хозяйством не интересуется, своего хозяйства не знает… Говорить с помещиком о хозяйстве совершенно бесполезно, потому, что они большей частью очень мало в этом деле смыслят. Не говорю уже о теоретических познаниях, — до сих пор я еще не встретил здесь ни одного хозяина…, который бы обладал хотя бы самыми элементарными познаниями в естественных науках и сознательно понимал, что совершается у него в хозяйстве, — но и практических знаний, что удивительно нет»{322}.

«Землевладельцев же, которые, подобно американцам — фермерам, работали бы со своим семейством, я <…> не знаю <…>, — писал А. Энгельгардт, — Не знаю и таких землевладельцев из интеллигентных, которые, имея батраков, работали бы сами наряду с батраками, у которых бы батраки, подобно тому, как у американских фермеров, жили бы, ели и пили вместе с хозяином. Не знаю и таких хозяйств, в которых бы все работы производились батраками с помощью машин, а сам хозяин — землевладелец, умеющий работать, понимающий работу и хозяйство, все распоряжался, смотрел за работой, подобно тому, как в больших американских хозяйствах. Ничего подобного у нас нет. И, прежде всего, землевладелец есть барин, работать не умеет, с батраками ничего общего не имеет, и они для него не люди, а только работающие машины»{323}.

«Американский мужик и работать умеет, и научен всему, образован. Он интеллигентный человек, учился в школе, понимает около хозяйства, около машин. Пришел с работы — газету читает, свободен — в клуб идет. Ему все вольно. А наш мужик только работать и умеет, но ни об чем никакого понятия, ни знаний, ни образования у него нет. Образованный же интеллигентный человек только разговоры говорить может, а работать не умеет, не может, да если бы и захотел, так боится, позволит ли начальство. У американца труд в почете, а у нас в презрении: это, мол, черняди приличествует»{324}. Н. Некрасов обращал внимание на эту данность словами одного из своих литературных героев:

Россия — не неметчина…

Сословья благородные

У нас труду не учатся{325}.

«Помещичье хозяйство в настоящее время <…> только потому еще держится, — отмечал А. Энгельгардт, — что цены на труд баснословно низки». Все помещичье хозяйство держится только на «необыкновенной, ненормальной дешевизне труда». «Крестьянин получает за день работы, на своих харчах, со своими орудиями, не более 15 копеек»{326}.

«В сущности, — указывал А. Энгельгардт, — хозяйства эти дают содержание только приказчикам, которые, в особенности их жены, барствуют в этих имениях, представляют самый ненавистный тип лакеев-паразитов, ушедших от народа, презирающих мужика и его труд, мерсикающих ножкой перед своими господами, которые в свою очередь, мерсикают в столицах, не имеющих ни образования, ни занятий, ни даже простого хозяйственного смысла и готовящие своих детей в такие же лакеи-паразиты»{327}. «За отсутствием служащих владельцев, эти ничего в хозяйстве не понимающие услуживающие приказчики суть настоящие хозяева имений…»{328}

Помещики выжимали из своих имений все до последнего: земли выпахивались, леса вырубались, окрестные крестьяне разорялись, находясь в долговой кабале у помещика. «Помещики в наших местах всегда вели и теперь ведут истощающую землю хозяйство», — писал А. Энгельгардт{329}. И это при том, что уже за первые 10 лет (1863–1872) помещики получили около 800 млн. рублей выкупных и оброчных платежей, но они, отмечал М. Покровский, «были пущены, в основном на непроизводственные расходы»[31]. И действительно, свидетельствовал А. Энгельгардт, «ни в одном хозяйстве нет оборотного капитала. Усадьбы, в которых никто не живет, разрушились…, все лежит в запустении… Большая часть земли пустует под плохим лесом, зарослями, лозняком в виде пустырей, на которых нет ни хлеба, ни травы, ни лесу, а так растет мерзость всякая»{330}.

Что касается крестьян, то «работа летом в страду, в помещичьем хозяйстве разоряет мужика, и поэтому на такую работу он идет лишь из крайности…». Для крестьян «сдельные работы в страду в помещичьих хозяйствах — беда, разорение»{331}. «Поистине, нелепое положение вещей. Что же тут удивительного, что при всех наших естественных богатствах мы бедствуем. Работает мужик без устали, а все-таки ничего нет»{332}.

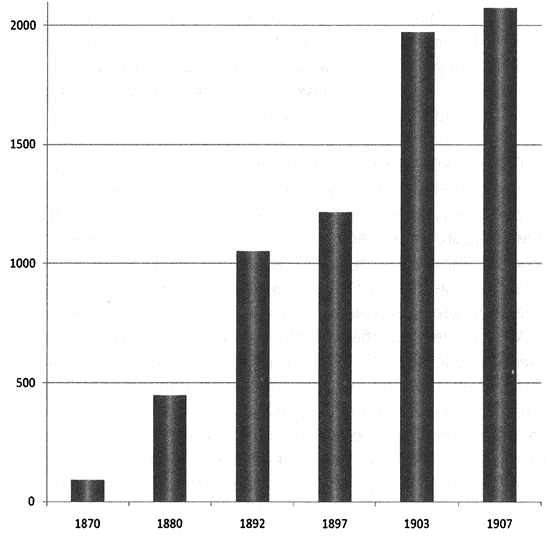

Когда помещики доводили дело до того, что из останков собственных имений и окрестных крестьян уже выжать было больше нечего, они вновь, как и при крепостном праве, закладывали свои имения под кредиты (в 1870 г. ими было заложено 2,1 млн. дес, в 1880 уже — 12,5 млн.). Отличие от времен крепостного права заключалось в том, что теперь закладывались десятины земли, а не души крестьян.

Задолженность землевладельцев, млн. руб.{333}

Задолженность стала особенно быстро расти после учреждения, для содействия в получении кредитов дворянским сословием, Дворянского банка в 1885 г. Уже к 1886 г. он выдал своим клиентам, составлявшим 1,2% населения страны[32], кредитов на сумму 69 млн. руб., что было в шесть раз больше объема кредитов выданных Крестьянским банком[33] (11 млн. руб.) для сельских сословий составлявших — 81,5% населения. Пять лет спустя после открытия Дворянского банка «сумма выданных им ссуд превышала то, что до этого времени было выдано банками, вместе взятыми, за 20 лет»{334}. При этом цели кредитов двух банков также были различны. Крестьяне брали кредиты в основном для покупки земли{335}. Средства же, выданные Дворянским банком, отмечал М. Покровский, «были отвлечены от производительного употребления, (но) — это, конечно, озабочивало меньше всего»{336}.

Второй скачкообразный рост задолженности землевладельцев произошел после введения в 1897 г. золотого стандарта, когда процентные бумаги стали приносить больший доход, чем ведение собственного хозяйства. Всего на 1903 г. в залоге у всех банков находилось почти 59 млн. дес, т.е. более половины всей частновладельческой земли, в том числе большей части помещичьей{337}.

Помимо залога земли, для привлечения кредитов помещики нередко использовали земства. М. Вебер в 1906 г. приводил пример с Новоархангельском, где «крестьяне одобрили заем в 8 тыс. руб., но помещики добились займа в 102 тыс.», в то же время «недоимки помещиков по земским налогам составляли здесь 160 тыс. руб. (!). Некоторые помещики не уплатили ни копейки (налогов) за все время существования земств»{338}. М. Вебер указывал на «колоссальные недоимки с крупных (особенно принадлежащих знати) частных владений (2–3 тыс. десятин)»{339}.

Возможность использовать земства дал дворянам Закон о земских начальниках 1889 г., который устранил выборность этой должности, и не оставил «от «гражданских прав» сельского обывателя… почти ничего. Статья 61 положения… предоставила земским начальникам право арестовывать крестьян без суда и без объяснения причин… В одной Тульской губернии с 1891 по 1899 год статья 61 была применена 24 103 раза… А между тем статья 61, в сущности, — роскошь. Земские начальники имели полную возможность подвергать не только аресту, но и телесному наказанию, не вмешиваясь в дело непосредственно, через волостной суд, прямо им подчиненный»[34]. В уездных земских управах дворян и чиновников было 55,7%, в числе гласных губернских и земских собраний — 81,5%, в составе губернских управ — 89,5%{340}.

Не случайно один из крупнейших промышленников России П. Рябушинский призывал: «Нужно стремиться ускорить процесс разложения дворянского сословия, нужно всеми силами содействовать его обезземеливанию, — и всякий купец, работающий в этом направлении, несомненно, содействует прогрессу России»{341}. Помещичье землевладение начнет исчезать только в результате революции 1905 г., когда «за короткий срок помещиками будет продано около 10,5 млн. десятин земли»{342}. П. Столыпин сделал это простым, но весьма дорогостоящим способом: «Крестьянский банк так поднял цены на землю, что помещики стали предпочитать продажу имений риску самостоятельного хозяйствования»{343}. П. Милюков по этому поводу замечал, что П. Столыпин «“экспроприирует” казну в интересах 130 000 владельцев»{344}. «Бережное отношение к интересам крупных землевладельцев, — добавлял М. Вебер в 1906 г., — этим не ограничивалось. Министр сельского хозяйства выступил против введения подоходного налога на том основании, что имущим классам «предстоит пережить тяжелые времена»»{345}.

Казалось бы, выкуп помещичьей земли, установление капиталистических отношений, даст, наконец-то возможность перейти к экономически эффективным формам землепользования. Новых владельцев земли М. Салтыков-Щедрин уже в 1880 г. изобразил в образе купца Колупаева: «…с упразднением крепостного права… около каждого “обеспеченного наделом” выскочил Колупаев…»{346} В отличие от помещиков купцы не страдали барскими замашками и относились к делу с предельным прагматизмом. Наглядным примером тому являются методы, которые они использовали для получения прибыли:

Первым — была аренда помещичьей земли. Характеризуя ее, А. Энгельгардт отмечал, что: «обыкновенно частные арендаторы вовсе не хозяева, а маклаки, кулаки, народные пиявицы, люди хозяйства не понимающие, искры божьей не имеющие <…> арендатор <…> стремится вытянуть из имения все, что можно, а затем удрать куда-нибудь, для новой эксплуатации, или уйти на покой, сделавшись рантьером»{347}. «Труды податной комиссии» бесстрастно свидетельствовали: «Земли, переходящие из рук помещиков к купцам для этих последних служат только средством эксплуатации крестьян. Купец, пользуясь их малоземельем, доводит арендную плату за землю до крайних размеров…»{348}

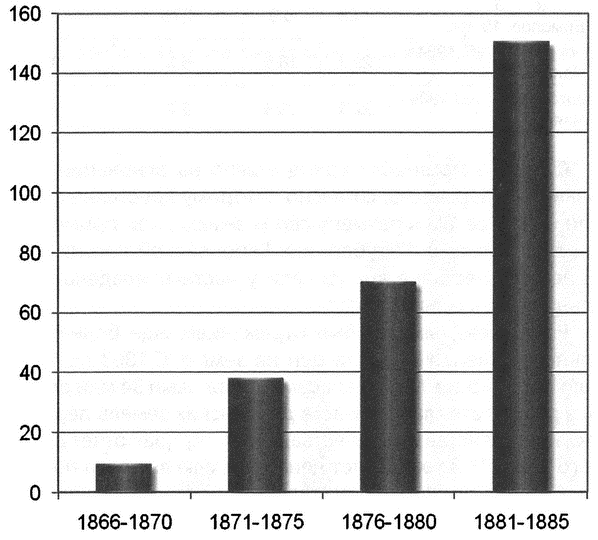

Годовые арендные расходы крестьян в начале 1880-х гг. достигали 130 млн. руб. (в 1,5–2 раза больше выкупных платежей!){349} «Только исключительно ненормальные отношения между договаривающимися сторонами, — отмечали исследователи того времени, — могут объяснить тот почти невероятный факт, что за 25 лет после освобождения, при полном отсутствии увеличения интенсивности хозяйства, цены упятерились и удесятерились»{350}.

Динамика прироста арендных цен в Сычевском уезде Смоленской губернии, в %{351}

А. Чаянов по этому поводу замечал: «В России в период, начиная с освобождения крестьян (1861 г.) <…> крестьяне платили за землю больше, чем давала рента капиталистического сельского хозяйства… Арендные цены, уплачиваемые крестьянами за снимаемую у владельцев пашню, значительно выше той чистой прибыли, которую с этих земель можно получить при капиталистической их эксплуатации»{352}. В подтверждение своих слов А. Чаянов приводил сравнительные расчеты доходов крестьянина и арендной платы. Согласно этим расчетам арендная плата в 3 с лишним раза превышала чистый доход крестьянина. С. Булгаков назвал это явление «голодные аренды»{353}.

Соотношение арендных платежей и чистого дохода в начале XX века, руб.{354}

Доход Аренда Чистый доход Аренда/чистый доход, раз В среднем по России. А. Ермолов. 1900 г. 7,65 5,9 1,75 3,4 Воронежская губ. 1904 г. А. Чаянов 22,1 16,8 5,3 3,2 Коротоякский уезд 1904 г. А. Чаянов 22,1 19,4 2,7 7,2Судить о масштабах аренд можно на основании исследований Н. Карышева, согласно которому крестьяне арендовали не менее 1/3 к размеру своих земель, или примерно 45 млн. дес. только в 47 губерниях Европейской России. Более 2/3 земли крестьяне арендовали у частных владельцев, остальное — у казны и удела{355}.

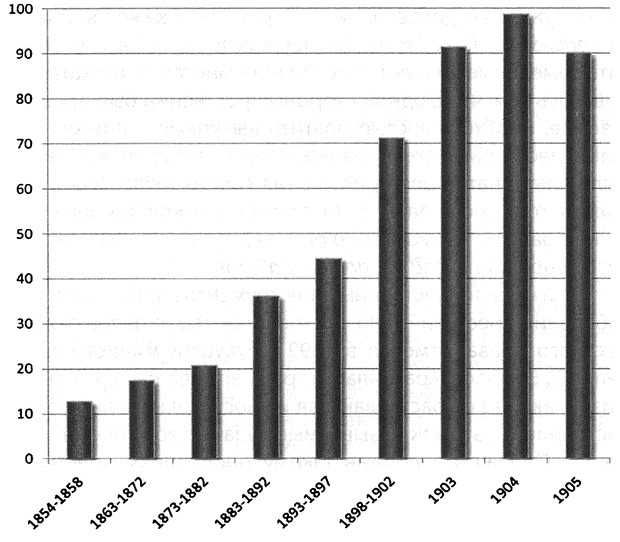

Рост арендных цен был отражением еще более значительного явления — роста цен на землю. С 1863 по 1903 гг. было продано землевладельцами-дворянами 34 млн. дес. земли, в результате главная масса дворянских земель перешла в руки крестьянства и купечества, констатировал отчет Дворянского банка{356}. За эти 40 лет цена на землю выросла почти в 5 раз. Одна из причин стремительного роста цен заключалась в широкомасштабной спекуляции землей: у самих крестьян не хватало средств, что бы купить имение помещика, поэтому они прибегали к услугам посредника. Например, «своего» Крестьянского банка, который оптом скупал дворянскую землю и продавал ее в розницу мелкими участками крестьянам по повышенной цене в кредит, тем самым, по мнению современников, он также «оказал бесспорное влияние на рост земельных цен»{357}.

«Банк покупал землю в среднем по 45 руб. за десятину, а продавал землю из своего имения по цене до 150 руб., а землю помещиков еще дороже». Такая щена земли, безусловно, исключает эффективное использование купленной или арендованной земли <…>, — отмечал М. Вебер, — неслыханная конкуренция между покупателями и арендаторами подымает цену намного выше капитализированной продуктивности даже поместной земли — можно сказать, что верхнего предела цены нет…»{358} При этом, «Продавая земельные участки по невероятно вздутой цене и в то же время беспощадно взыскивая платежи, банк, в конце концов, приводил к разорению своих наименее имущих покупателей…»{359}

Цена земли в 45 губерниях Европейской России, руб./дес.{360}

Массовая распродажа дворянских земель началась в 1905–1906 г., во время Первой русской революции. В эти годы, указывает В. Святловский, «на рынок поступило колоссальное количество частновладельческих имений». Только за 1906 г. было ими же продано и заявлено для продажи через крестьянский Банк сразу 7,6 млн. десятин{361}. За 1907–1908 гг. было предложено к продаже 6 млн. дес. земли{362}, т.е. в среднем в 6 раз больше, чем за любой год до Первой русской революции.

Такое внеэкономическое поведение крестьян, покупавших и арендовавших землю, по заведомо убыточным ценам ставило в тупик многих исследователей. Между тем еще М. Сперанский задолго до отмены крепостного права отмечал, что «по мере роста населения возвышается цена на землю»{363}. Именно огромная перенаселенность сельской России создавала то невероятное давление, которое повышало цены на землю. «По крайней мере часть земли крестьяне покупают из нужды, — добавлял М. Вебер: — они, кажется, покупают землю именно потому, что неурожаи заставляют увеличивать земельные участки»{364}. Ситуация многократно катализировалась тем, что с одной стороны крестьянин был привязан к земле, необходимостью платить выкупные платежи; к общине, необходимостью платить налоги, а с другой у него не было альтернатив для приложения своего труда. Даже, в голодные годы, по словам А. Энгельгардта, у крестьянина «хлеба нет, работы нет, каждый и рад бы работать, просто из-за хлеба работать, рад бы, да нет работы»{365}.

Другим могущественным инструментом разорения и закабаления крестьян стало ростовщичество: с падением крепостного права, отмечал в 1892 г. будущий министр земледелия Е. Ермолов, «развилась страшная язва нашей сельской жизни, вконец её растлевающая и уносящая народное благосостояние, — это так называемые кулачество и ростовщичество… Однажды задолжав такому ростовщику, крестьянин уже почти никогда не может выбраться из той петли, которою тот его опутывает и которая его большею частью доводит до полного разорения <…> суд <…> стоявший на почве формальных доказательств, обыкновенно являлся на помощь сельскому ростовщику в его хищнической деятельности разорения крестьянства»{366}.

«Кредит крестьянам банки и кулаки-ростовщики, — по словам С. Короленко (1903 г.), — предоставляли под 50–60, а иногда и 100% годовых, при взыскании этой ссуды, цена хлеба принимавшегося за долг назначалась в 2–3 раза ниже себестоимости, в результате кредит сельскому населению обходится в 200–300% годовых на полученную ссуду и таким кредитом вынуждены пользоваться почти все крестьяне, занимающиеся земледелием на своих наделах»{367}. «Посредники, комиссионеры, маклера и при покупке хлеба осенью, с поставкой к назначенному сроку, как правило… кредитовали крестьян в размере 125% годовых под готовый хлеб»{368}.

А. Энгельгардт приводил аналогичные данные: крестьянину взять осенью кредит под 120% годовых считалось большой удачей{369}. По данным В. Благовещенского, при краткосрочных, на 1–2 месяца, займах крестьянскому населению приходится платить, в среднем, по 9,7% в месяц, т.е. 116,4% в год. По данным департамента окладных сборов, крестьяне Касимовского уезда (Рязанской губ.) платят по месячным займам от 120 до 180% в год. При займах, чтобы «перевернуться», под давлением крайней необходимости, они платят в среднем по 5,7% в неделю, т. е. 296,4% годовых. В Уфимской губ. выяснилось на суде, что при нужде платились и по 30% в неделю, т.е. 1560% в год{370}.

«Центр тяжести доходов <…> кулацкого хозяйства, — подтверждал А. Чаянов, — лежит в торговых оборотах, ростовщическом кредите, в том числе сдаче в аренду инвентаря на кабальных условиях»{371}. А. Энгельгардт дополнял, что кулаку, сельскому богачу выгоднее не устраивать ферму, а отдать землю общине и тянуть с нее проценты за кредит: «настоящий кулак» — «ростовщик-процентщик»… Кулак «ни земли, ни хозяйства, ни труда не любит, этот любит только деньги… добытые неизвестно какими, но какими-то нечистыми средствами… для него важно, чтобы крестьяне были бедны, нуждались, должны были обращаться к нему за ссудами»{372}.

Со сменой помещика на купца (кулака) поменялась лишь форма эксплуатации, а суть ее осталась прежней. Характеризуя ее, А. Энгельгардт проводил прямую параллель между помещиками и кулаками: «Вся система нынешнего помещичьего хозяйства держится, собственно говоря на кабале, на кулачестве»{373}. Известный публицист и экономист того времени С Шарапов дал классическое определение происходившим событиям: «за последнюю четверть века, вместо старого крепостного права юридического создалось новое, в тысячу раз тягчайшее, — крепостное право экономическое»{374}. Подобным образом отзывался о «новых временах» и Л. Толстой: «Теперь тоже крепостное право, — за деньги вы можете также давить людей, как и до освобождения крестьян»{375}.

Но, может быть, новые, экономические формы крепостничества (буржуазные), несмотря на все издержки, дали толчок развитию хозяйств? Отвечая на этот вопрос еще в конце XIX в., А. Энгельгардт отмечал: «Старая помещичья система после «Положения» заменилась кулаческой, но эта система может существовать только временно, прочности не имеет… С каждым годом все более и более закрывается хозяйство, скот уничтожается, и земли сдаются в краткосрочную аренду, на выпашку… Пало помещичье хозяйство, не явилось и фермерства, а просто-напросто происходит беспутное расхищение — леса вырубаются, земли выпахиваются, каждый выхватывает, что можно, и бежит»{376}. «По всей территории ведется неправильное хищническое хозяйство»{377}.

Даже урожайные годы приносили деревне не облегчение, а лишь новое разорение. «В то время как в позапрошлом году (зиму 1885/86 гг.) журналы толковали о перепроизводстве и ныли о дешевизне хлеба, у нас крестьяне просто голодали… Таких голодных, с таким особенным выражением лица, я давно уже не видел», — писал А. Энгельгардт{378}. В то же самое время степные хозяйства задыхались от перепроизводства: «Хлеба на станциях и пристанях скапливалось столько, что его некуда было девать, и его хранили под открытым небом, на голой земле. Миллионы пудов хлеба гибли таким образом»{379}. Пользуясь этим, в урожайные годы скупщики опускали цены покупки зерна ниже себестоимости. По данным С. Короленко, продажные цены в урожайном 1888 г. были в 2–3 раза ниже себестоимости.

Цены в урожайном 1888 г. на юге России на основные зерновые в руб. за пуд{380}

(Цена продажи … Себестоимость)

Ячмень … 8 … 25–30

Рожь … 10 … 35–40

Пшеница … 15–20 … 40–50

По мнению С. Короленко, «Только полное отсутствие оборотных средств у сельского населения вынуждает его ежегодно продавать хлеб в таком количестве… при таких ничтожных ценах. То же положение складывалось и у хлебных торговцев поставлявших хлеб на экспорт, дорогие кредитные деньги приводили к тому, что 50% хлеба вывозилось в течение осени, по бросовым ценам за границу, перекупщики не имели собственных оборотных средств, а кредитные были слишком дороги…»{381}

«Подобные цены на хлеб явление обычное, — писал С. Короленко в 1903 г., — Теперь положение еще больше ухудшилось… Крестьяне продают не только семенное зерно, но и зерно, идущее на свое пропитание. При этом на бирже в портовых городах хлеб продавался в 3–4 раза дороже»{382}. В то же время, отмечали Биржевые ведомости в 1903 г., «Хлебные залежи на юго-западных жел. дорогах в настоящее время достигли 12 000 вагонов… Все пакгаузы и, вообще, помещения для склада грузов переполнены хлебом… если запасы вырастут до 20 000 вагонов, то придется закрыть некоторые станции»{383}. «В общем, — констатировал С. Короленко, — вся наша хлебная торговля представляет из себя самую беззастенчивую стачку немногих покупателей против массы продавцов и вся эта операция является наглым грабежом продавцов хлеба среди бела дня, впрочем, на законном основании. Таким варварским способом скупается свыше 75% всего поступающего на рынок хлеба»{384}.

Характеризуя возникший после отмены крепостного права тип новых купцов — Колупаевых, М. Салтыков-Щедрин замечал: «Приурочиваемое каким-то образом к обычаям культурного человека свойство пользоваться трудом мужика, не пытаясь обсчитать его, должно предполагаться равносильным ниспровержению основ. А у нас, к несчастию, именно этот взгляд и пользуется авторитетом, так что всякий протест против обсчитывания приравнивается к социализму. И что все удивительнее, благодаря Колупаевым и споспешествующим им покровителям, сам мужик почти убежден, что только вредный и преисполненный превратных толкований человек может не обсчитать его. Поистине это самая ужаснейшая из всех пропаганд… она держит народ в невежестве и убивает в нем чувство самой простой справедливости к самому себе…»{385}

30-летний юбилей «Великого освобождения» Российское государство встречало полным разорением «освобожденных». «К 90-м годам <…>, — отмечает М. Покровский, — этот результат и обнаружился со всею ясностью{386}. Наиболее наглядным свидетельством этого факта стал голод 1891 г.Этот голод, по словам М. Покровского, «перед всеми обнаружил то, что раньше замечали только профессиональные ученые <…>, он показал, что крестьянство разорено…»{387}

Вот только один из наглядных итогов последнего 30-летия: «В условиях быстрой капитализации самыми ценными угодьями являются леса. Промышленники покупали у помещиков огромные лесные массивы и полностью вырубали их», так же поступали крестьяне пытавшиеся компенсировать сокращение подушевого пахотного клина. «Из-за сведения лесов выполнявших климаторегулирующие функции, участились и стали более жесткими засухи в центральных областях России». Следствием стала катастрофическая засуха 1891 г. приведшая к страшному голоду. Исследования, проведенные по заказу правительства В. Докучаевым, показали, что основной причиной уменьшения экономической стабильности является экологическая деградация ландшафта[35].{388}.

«Деревня является в большинстве случаев, — отмечал С. Булгаков в 1900 г., — болотом пауперизма, причем чем далее, тем становится хуже. Относительное благосостояние, выработанное в условиях крепостного быта, постепенно утрачивается под давлением непосильной борьбы и растущего перенаселения, которое не имеет еще достаточного отлива. На этой почве вырастают все ядовитые злаки, какие свойственны перенаселению: кулачество, голодные аренды и пр. Голодовки не только не исчезают, но как будто даже усиливаются…»{389}. Сборник 1900 г. «Россия ее настоящее и прошедшее» свидетельствовал: «Положение крестьянского населения во многих местностях значительно ухудшилось», в подтверждение приводились данные Н. Брежскаго, согласно которым к 1895 г. по сравнению с 1871–1875 гг. при снижении окладных сборов с сельских обывателей на ~ 30%, недоимки увеличились с 22% до 95%, «несмотря на строгие меры, принимаемые для взымания податей»{390}. В 1896 г. поземельный налог был снижен в 2 раза, а с 1899 г. правительство было вынуждено внести дополнительные изменения в порядок взимания окладных сборов, чтобы не доводить крестьян до разорения. В 1903 г. была отменена круговая порука по уплате окладных сборов, которая угрожала разорением уже целым деревням[36].

Комплексную оценку состояния сельской России сделала «Комиссия об оскудении центра 1901–1903 гг.». Ее общее заключение свидетельствовало «о крайне неудовлетворительном состоянии земледельческого промысла в большинстве земледельческих районов, обнимающих весь центр, весь восток и даже часть юга и… даже об упадке благосостояния в этой обширной области»{391}. Причина разорения крестьянства, по мнению А. Кауфмана, крылась в том, что: «государство, вытягивавшее все соки из деревни, <…> находило деньги на все что угодно: на войско, и флот, и на железные дороги, и на разные воспособления дворянам и дворянству, — но не находило денег, когда они были нужны для крестьян»{392}.

О результатах работы другой комиссии, «Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности», С. Витте писал следующее: «…Из материалов этого сельскохозяйственного совещания всякий исследователь увидит, что в умах всех деятелей провинции того времени, т.е. 1903–1904 гг. бродила мысль о необходимости для предотвращения бедствий революции сделать некоторые реформы…»{393} В препроводительной записке к журналам «Особого совещания» С. Витте сообщал царю, что сложившийся порядок держится только на долготерпении крестьянства и оно слишком долго подвергается перенапряжению{394}.

С этими выводами соглашался и П. Столыпин. В отчете о волнениях в Саратовской губернии он утверждал, что «все крестьянские беспорядки, агитация среди крестьян и самовольные захваты возможны только на почве земельного неустройства и крайнего обеднения сельского люда. Грубое насилие наблюдается там, где крестьянин не может выбиться из нищеты»{395}. Описывая состояние, к которому пришла Россия к началу XX века, известный экономист славянофил С. Шарапов отмечал: «Едва ли в сорок лет успели мы расточить накопленное дедами, да и то после бешеной оргии. Теперь мы действительно обеднели, мы убили, закабалили труд, а главное, мы беспощадно опустошили землю хищническим хозяйством»{396}. Что дальше? — отвечая на этот вопрос, С. Шарапов писал: «В будущем не видно ничего, кроме взрыва стихийной ненависти, которая накопляется все больше и больше»{397}.

Свои выводы С. Шарапов подкреплял следующими рассуждениями:

«Какую силу может возыметь социальное движение у нас в России, где, словно нарочно, все условия соединились в самой счастливой комбинации, чтобы дать торжество учению ненависти и разрушения. Сопоставьте только.

Население разорено. Класс обездоленных, спивающихся голодающих, мерзнущих, обираемых и всякими способами угнетаемых — да ведь это же чуть ли не все наше многомиллионное крестьянство.

Правительство представляет собой образец отсутствия инициативы и бесплодия, и не по личному составу даже, а по тому бюрократическому болоту, в котором господа правящие безнадежно барахтаются и вязнут, в котором гибнет всякое достоинство, ум, честь и талант.

Высшие классы — образованное общество — на редкость неспособны у нас к живому делу, тунеядцы, невежественны и духовно ничтожны.

Церковь в лице духовенства давно уже омертвела, сложила с себя всякое духовное водительство, утратила всякую нравственную власть…

И поистине, не успехам социальной доктрины надо удивляться, а тому, как еще слаба она, как крепко держится русский народ за свои верования, как стойко переносит свои истинно каторжные условия.

Прибавьте сюда еще, что наша молодежь развращена тупоумнейшей школой, озлоблена мертвичиной, формализмом и нуждой, и совершенно не способна к научной критике, ни к самостоятельности мышления, но зато воспламенима, как порох…

И еще прибавьте для полноты картины, что сил, способных не то, чтобы остановить, а даже оказать серьезное противодействие политической заразе, почти вовсе нет»{398}.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.