Сталин и демография

Сталин и демография

До сих пор сущность и действие закона народонаселения не были поняты. Когда политическое неудовольствие присоединяется к воплям, вызванным голодом, когда революция производится народом из-за нужды и недостатка пропитания, то следует ожидать постоянных кровопролитий и насилий, которые могут быть остановлены лишь безусловным деспотизмом.

Т. Мальтус{925}.

Совокупные демографические потери России от Первой мировой, интервенции и гражданской войны с 1914 по 1922 гг. составили ~16 млн. человек{926}. Таким образом «демографический навес» угрожавший России до Первой мировой войны, уменьшился почти в два раза. Однако уже на следующий год после окончания интервенции в Советской России начался бурный восстановительный рост. Темпы прироста населения в 1923–1929 гг. превышали даже показатели начала XX в. и составляли в среднем более 2,5 млн. человек ежегодно{927}.

И уже в 1925 г. Дж. М. Кейнс, выступая на Пленуме ВСНХ СССР, предупредит: «Я полагаю, что бедность России до войны вызывалась в значительной мере чрезмерным увеличением населения, чем какой-либо другой причиной. Война и Революция вызвали уменьшение населения. Но теперь, как мне известно, опять наблюдается значительное превышение рождаемости над смертностью. Для экономического будущего России — это большая опасность. Одним из важнейших вопросов государственной политики является соответствие между приростом населения и развитием производительных сил страны»{928}.

Однако Россия двигалась в прямо противоположном направлении: стремительный рост населения сопровождался деградацией производительных сил. Последнее являлось закономерным следствием традиционных, естественных мер борьбы крестьянства, с нарастающим давлением избыточного населения. Например, один из способов заключался в повышении трудоемкости работ за счет снижения их эффективности. А. Чаянов по этому поводу замечал, что для русских крестьян была важна не выработка (заработок), а занятость всех членов семьи. Так производство овса на одной десятине в 1924 г. в Волоколамском уезде занимает 22 рабочих дня и дает 46 рублей дохода. Лен требует 83 дня, дает доход 91 рубль. Тем не менее, крестьяне заменяют овес льном, что позволяет занять всех работников, хотя эффективность труда при этом снижается в два раза{929}.

Но основная проблема состояла в том, что революция, «черный передел» и рост населения привели к быстрому увеличению количества крестьянских дворов, по сравнению с довоенным периодом более чем на 30% к 1926 г., и соответственно сокращению их размеров. Последнее стало одной из основных причин резкого снижения эффективности товарного сельхозпроизводства. Данная закономерность, по словам исследователя деревни 1920-х гг. А. Хрящевой, заключалась в том, что: «благодаря особенностям мелкого хозяйства он (хлеб) при неблагоприятных условиях утилизируется в своем хозяйстве в порядке повышения норм потребления, накопления и откорма скота»{930}. Так и происходило. В связи с ростом населения среднедушевые посевы зерновых сократились на 9% и составили в 1928 г. всего 0,75 га. За счет некоторого роста урожайности производство зерна на душу сельского населения выросло до 570 кг. При этом заметно возросло поголовье скота — до 60 голов крупного рогатого скота на 100 га пашни в 1928 г. против 55 в 1913 г. Больше стало и птицы. На их прокорм в 1928 г. расходовалось почти 32% зерна. Конечно, питание крестьян заметно улучшилось, но товарное производство зерна сократилось более чем вдвое и составило 48,4% от уровня 1913 г.{931}

В этот же период начался и исход крестьян в города, что сразу отразилось на уровне регистрируемой безработицы.

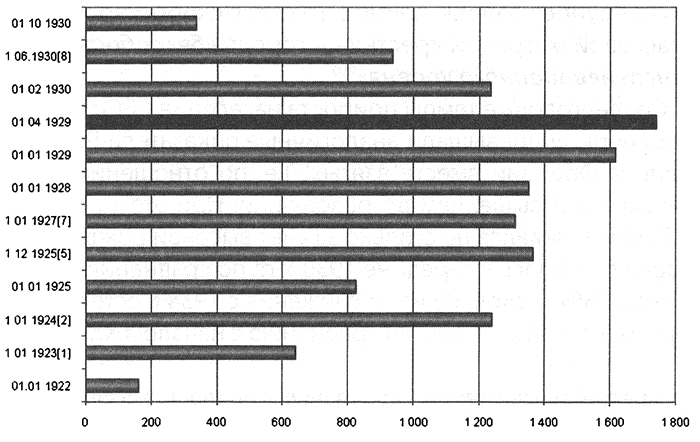

Количество безработных, зарегистрированных на бирже труда, тыс. человек{932}

Относительно скромные цифры зарегистрированной безработицы в СССР являлись лишь вершиной айсберга страны, в которой более 80% населения жило в деревне. С. Булгаков в этой связи замечал: «Резервуар избыточного населения помещается, прежде всего, в деревне… и является по своему непосредственному выражению аграрным перенаселением»{933}. Именно там скрывалась основная масса «лишних рук». О их количестве дает представление тот факт, что в большинстве сельхозпроизводящих районов в 1925/26 гг. всего на 11% хозяйств приходилось 76% всех товарных излишков{934}. Производительность труда в мелких хозяйствах была в среднем в 4 раза ниже, чем в крупных[89]. Мелкие едва выживали за счет своего полунатурального хозяйства.

Л. Лубны — Герцык уже в 1923 г. только по 4 районам СССР определял избыточность аграрного населения в 7–10 млн. чел. По данным Госплана УССР численность избыточного населения только одной Украины в 1925 г. составляла 6–7 млн. чел{935}. Н. Ограновский исчислял размер аграрного перенаселения СССР в 19,9 млн. чел. По данным А. Чаянова общее количество «лишних рук» в России уже в 1924 г. достигло предвоенного уровня в 20–30 млн. человек{936}. При этом по расчетам Дж. Кейнса в 1925 г. безработными в России были только 20–25% всех промышленных рабочих, т.е. 1,5 млн. человек. Однако предупреждал Дж. Кейнс в 1925 г., в скором времени из-за массовой миграции крестьян в города «безработица достигнет невиданного уровня»{937}.

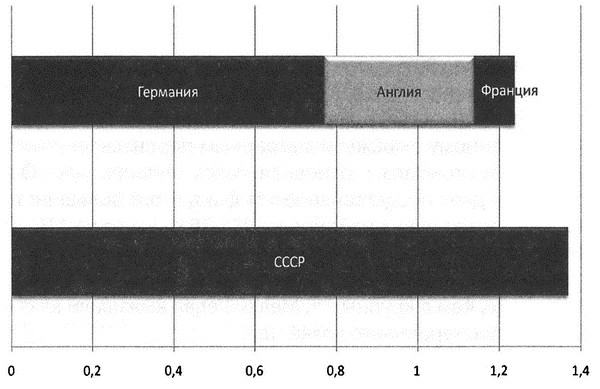

Среднегодовые темпы прироста населения СССР в межвоенный период превышали аналогичные показатели Германии, Англии и Франции вместе взятых! Т.е. по отношению к этим странам были выше, чем до революции! При этом прирост в СССР обеспечивался не столько за счет высокой рождаемости, которая снизилась к середине 1930-х гг. по сравнению с 1913 г. почти на 35%{938} сколько из-за снижения с 1934 г. естественной смертности почти на 30% по сравнению с началом XX века[90].

Среднегодовые темпы естественного прироста населения в 1923–1939 гг., в %{939}

Очередной и очевидно последний для русской истории социально-демографический взрыв предотвратило… начало ускоренной индустриализации. После принятия в 1929 г. пятилетнего плана, уже к концу 1930 г. был достигнут фоновый уровень безработицы. В октябре 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О мерах по плановому обеспечению народного хозяйства рабочей силой». И в сентябре следующего года биржи труда уже не смогли удовлетворить более 1 млн. заявок предприятий{940}.

Но ключевое значение в данный период имело решение проблемы безработицы и повышения эффективности товарного производства непосредственно в самой деревне. Именно эти задачи должна была решить коллективизация. Представитель Госдепа США Р. Келли в 1935 г. отмечал, в этой связи: «выбрав колхозный путь вместо столыпинского» большевики «отсрочили переселение деревни». Однако через некоторое время, по его мнению, «улучшение организации колхозов создаст в колхозах огромные излишки рабочей силы, которую некуда будет девать. Рост производительности труда в промышленности должен создать туже проблему в городах». На возражение советского дипломата, что Р. Келли «забывает о возможностях, которые заложены в плановое хозяйство, Келли ответил, что с подобными проблемами нашему планированию еще не приходилось иметь дела, что это проблемы огромной сложности и что, даже если мы решим их в принципе, практическое осуществление решений поставит административные задачи такой трудности, с которыми нелегко будет справиться»{941}.

На направление переселения указывал в 1934 г. первый американский посол в России У. Буллит: «у Советского Союза имеется выход, так как излишних людей можно будет миллионами переселять на незаселенные пространства в Сибири»{942}. Проблема была лишь в том, что добровольно осваивать незаселенные пространства холодной и далекой Сибири никто не стремился. Например, директор Кузнецкстроя писал о присылаемых к нему специалистах: «в Москве, в Ленинграде, в Харькове они расценивали свой «добровольно принудительный выезд в Сибирь, на Кузнецкстрой, почти как на ссылку»{943}. С. Герасимов в своем фильме «Комсомольск» (1932 г.), отмечает С. Шаттенберг, показывает массовое «дезертирство» — «корабль у пристани буквально трещит по швам от натиска желающих покинуть стройку»{944}. Президиум ВСНХ еще в октябре 1929 г. указывал на то, что «ожесточенное сопротивление» отправке в провинцию стало «массовым явлением» и угрожает планам индустриализации периферийных регионов{945}…

Но переселение даже миллионов человек не решало проблемы, необходимо было обеспечить производительным трудом десятки миллионов, в условиях острой нехватки капитала и низкого естественного плодородия. Это проблему, ключевую проблему российской деревни еще до революции пытались разрешить несколько поколений мыслителей, и как ни странно все они с разных сторон приходили к одним и тем же выводам. Даже авторы кадетской (либеральной) аграрной программы видели будущее российского сельского хозяйства не в крупных частных, капиталистических сельхозпредприятиях или фермерских хозяйствах, а в кооперативах.

М. Туган-Барановский делал ставку на: «кооперативное хозяйственное предприятие нескольких добровольно соединившихся лиц, которое имеет своей целью не получение наибольшего барыша на затраченный капитал, но доставление его сочленам, благодаря общему ведению хозяйства, каких-либо выгод иного рода»{946}. По словам А. Кауфмана, кооперация — «одно из важнейших и необходимейших условий прогресса нашего крестьянского земледелия, а вместе с тем и коренного разрешения нашего земельного вопроса»{947}. «Социализм — это строй цивилизованных кооператоров», — повторял В.Ленин, при этом «лишь те объединения ценны, которые проведены самими крестьянами по их собственному почину и выгоды коих проверены ими на практике»{948}.

Однако добровольная кооперация возможна только в условиях эквивалентного обмена между городом и деревней. Но в 1930-х гг. его не только не существовало, а наоборот, деревня должна была снова стать источником капитала для ускоренной индустриализации, т.е. из деревни должен был изыматься даже необходимый продукт. Без принуждения изъять его было невозможно. Но в этом не было ничего необычного…

Советская коллективизация была лишь сильно смягченным вариантом «раскрестьянивания», через который в гораздо более жестких формах проходили все развитые страны того времени при переходе от аграрного к индустриальному обществу. Капитализм появился на свет отнюдь не в результате непорочного зачатия, как пытаются убедить мир его пастыри. Безусловно, капитализм обеспечил невиданный прогресс человечества, но рожден он был земным путем в муках и крови. Процесс раскрестьянивания: жестких форм накопления первоначального капитала и создания индустриального класса — становился своеобразным «чистилищем» при входе в новый мир.

Первой на этот путь встала Англия, где процесс начался еще в XVI в., когда король Генрих VIII повесил 72 тысячи человек, «виновных» лишь в том, что они стали бродягами в результате «огораживаний»{949}. Основной этап «чистилища» пришелся на английские революции второй половины XVII в., именно тогда в Англии произошел демографический переход. В этот период средний прирост населения Англии из-за гражданских войн и эмиграции на протяжении почти 30 лет был отрицательным. Процесс продолжался и в XIX в., правда, был уже вынесен за пределы Англии. Наиболее известной жертвой стала Ирландия: как только Англии вместо ирландской пшеницы понадобился скот, 5 млн. ирландцев стали «лишними»{950}. К. Маркс мрачно подсчитывал: только «в течение 1855–1866 гг. 1 032 694 ирландца были вытеснены 996 877 головами скота»{951}. С 1841 по 1901 гг. население Ирландии сократилось почти в 2 раза.

Вынесение кризиса за границу, в колонии, стало к тому времени нормой для великих европейских демократий. Там жертв, насчитывавших миллионы и десятки миллионов туземцев на всех континентах земли, уже никто не считал. Как замечал по этому поводу С. Булгаков: «Уплотнение населения в капиталистическом производстве совершается в значительной степени за чужой счет; если есть страны промышленные с густым населением, то должны быть и страны земледельческие, с редким населением. Плотность населения капиталистического хозяйства в известном смысле паразитарная, чужеядная»{952}.

Франция прошла «чистилище» в период буржуазной революции начала XIX в. и наполеоновских войн. За это время 3–5% населения Франции ободрали страну «как липку», перераспределив в свою пользу почти половину национального богатства Франции. Оставшееся богатство досталось примерно 10–15% французов — среднему классу. «Чистилище» не прошло более 10% населения страны, погибшего от голода, восстаний, гражданской и наполеоновских войн. С. Рише пишет, например, о 3 млн. французских солдат и офицеров, которые стали «жертвой ненасытной гордости Наполеона»{953}, и это всего при 5 млн. взрослого мужского населения страны того времени.

Именно разоренные крестьяне и те, кто не успел «отрезать» свой кусок от «национального пирога», и составили армию Наполеона. Они были лишними членами своего общества. В то же время они видели живой пример, как другие легко делали состояние, а остальные так же быстро опускались на дно. Именно их отчаянная борьба за шанс обеспечить свое будущее (выжить) обеспечили победы армии Наполеона в гораздо большей мере, чем его талант полководца. Наполеон направил маховик насилия, раскрученный революцией, вне страны, в захватнические войны, точно так же, как до него сделал Кромвель в Ирландии. Для их оправдания подводилась моральная база во Франции в виде доктрины о ее праве на «естественные границы», а в Англии — о «расовой неполноценности» ирландцев.

В Америке «раскрестьянивание» происходило гораздо прагматичнее, новые поселенцы просто истребили почти все коренное население континента, обеспечив тем самым себе невиданные в Европе просторы плодородных земель. По расчетам Д. Стэннарда, новыми американцами за 400 лет было уничтожено около 100 млн. коренных жителей Америки{954}. И даже в начале XX века доля культивируемых земель на душу населения в Северной Америке в 3–4 раза превосходила данный показатель для большинства ведущих европейских стран.

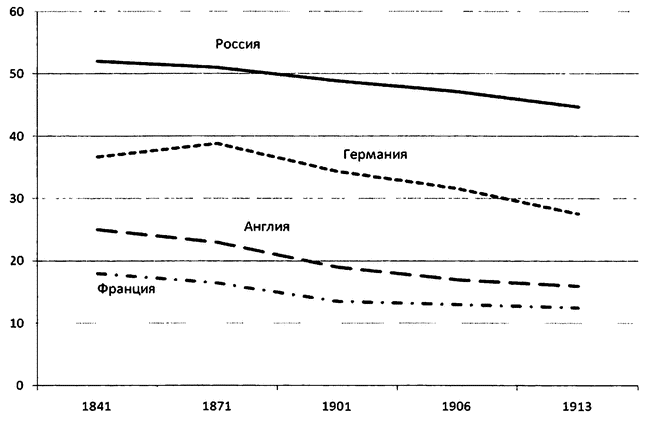

В Германии раскрестьянивание началось почти одновременно с Англией во время Тридцатилетней войны, первой половины XVII в., тогда было выбито до 80% немецких мужчин. Следующий этап демографического перехода, вызванного техническим прогрессом, начнется в Германии с конца XIX в. И спустя сто лет после наполеоновских войн, в XX веке Германия пойдет по тому же пути в поисках «жизненного пространства» среди «расово неполноценных» народов. При этом темпы рождаемости в Германии были почти в два раза ниже, чем в России.

Коэффициент рождаемости по 50 губерниям Евр. России (в среднем по 4-летним периодам) и ведущим европейским странам, в ‰{955}

Россия отставала от европейских конкурентов на десятилетия и даже века, и для нее темпы означали вопрос жизни и смерти. Какими они были в 1930-е годы? Приведем лишь одно свидетельство — немецкой исследовательницы С. Шаттенберг, которая в своей книге о сталинской индустриализации пишет: «Гидроэлектростанции, металлургические комбинаты, химические и тракторные заводы надлежало построить за время, немыслимое даже для развитых западных стран»{956}. Как воспринимали или хотели воспринимать свою эпоху современники тех событий, передавал В. Катаев в своем романе «Время, вперед!», где он дает образ инженера, героя романа: «Время не было для него понятием отвлеченным. Время было числом оборотов барабана и шкива; подъемом ковша; концом и началом смены; прочностью бетона… Между ним и временем уже не было существенной разницы»{957}.

О темпах и методах разрешения демографической проблемы в Советской России наглядно говорит динамика образования новых городов и увеличения доли городского населения, которое к 1940 г. выросло в два раза по отношению к дореволюционному уровню.

Образование новых городов в Европейской России{958}

Периоды Число образованных городов, всего Темпы градообразования в среднем за год Доля городского населения, на конец периода, % 1901–1916 7 0,5 15 1917–1926 65 7 18 1927–1940 116 9 31А как же капитал? Ведь даже во времена царской России, несмотря на «голодный экспорт», жесткую эксплуатацию деревни, иностранные займы и мощный приток иностранных инвестиций, его все равно не хватало? Откуда же он взялся в разоренной мировой и гражданскими войнами, интервенцией, окруженной «железным занавесом» стране? Мало того, с началом Великой депрессии сами внешние источники финансирования почти исчезли: мировой рынок капитала обвалился ~ в 10 раз, а товарный ~ в 2,5–3 раза, и стал на 40% меньше даже уровня 1913 г.[91].{959}

Мировой экспорт капитала и товаров, в % к 1925–1928 гг.{960}

(Капитала … Товаров)

1925–1928 … 100 … 100

1932 … 12 … 40

1934–1936 … 11 … 36

В основе финансирования экономики Советской России лежала идея того самого «Бумажного рубля», которую развивали славянофилы второй половины XIX в., и использование которой было возможно только в условиях директивной экономики. Источником капитала, как и в царское время, была жесткая эксплуатация деревни и фактически рабский труд (законы развития отменить невозможно: если относительная стоимость рабочей силы, при прочих равных условиях, выше стоимости обслуживаемого ею капитала, принудительный труд неизбежен).

Было чудовищное сжатие потребления, но именно за его счет удалось повысить норму накопления капитала до 26–29%{961},[92] т.е. в 2,5–3 раза[93] по сравнению с дореволюционным периодом, что и стало финансовым источником индустриализации. Законы развития не удавалось обмануть еще никому. «Масло, пушки или инвестиции», на все денег не хватает, даже у самых богатых стран мира. Была трагедия репрессий и ГУЛАГа, но в условиях отсутствия достаточного капитала и крайнего напряжения сил, давящего огромного «демографического навеса» поддержание политической стабильности другими средствами было невозможно.

Было плановое хозяйство: чрезмерное напряжение сил требует их мобилизации, свои экономики и политические системы мобилизовали во время обеих мировых войн, в борьбе за выживание, самые демократические страны такие, например, как Англия и Франция. Экономическое обоснование мобилизационной политике Дж. М. Кейнс приводил в своей книге “How to pay to the war”, на практике правительство У. Черчилля пошло гораздо дальше даже рекомендаций Кейнса.

Кроме этого, в Советской России недостаток капитала возмещался еще одним фактором, которого не было в царской России, именно на него указывал один из строителей Автостроя: у нас «были безграничная вера в правильность того, что делается, великие энтузиазм и дерзание»{962}. Тем самым Советской России в период индустриализации удалось максимально использовать тот единственный ресурс развития, который был у нее в изобилии, — массовую дешевую рабочую силу. Конечно, в этом огромную роль сыграла идеологическая пропаганда, которая пришла на смену религиозным проповедям…

Большевистская революция в России носила характер русского варианта протестантской реформации. Реформация в западноевропейском духе в российских условиях была невозможна. На эту данность обращал внимание еще В. Ключевский в конце XIX в.: «русские нравственные обычаи и понятия» не «были бы приспособлены к тем идеям, на которые должен стать созидаемый порядок русской жизни»{963}. Но и дальнейшее развитие в рамках религиозных постулатов эпохи феодализма было также невозможно. «Россия не выйдет из нынешней духовной апатии без изменения существующего в церкви порядка», утверждал в конце XIX в. даже такой ярый консерватор, как Р. Фадеев{964}. Капитализм же для своего развития требовал своей морали, своего идеологического обоснования, прямо противоположного принципам православия. Он требовал спасения и вознаграждения не после смерти на небесах, а при жизни, на земле и тем самым давал стимул к созидательной деятельности[94].

Однако подобная трансформация не может произойти вне исторических корней общества и в этом, в данном случае, заключалось ключевое отличие Запада от России: в основе католичества и протестантства лежит идея о спасении избранных, а в основе православия — о коллективном спасении. Реформацией православия в этих условиях мог стать только большевизм, который объединял в себе его нравственные идеи и материализм капитализма. Гражданская война в России в этом смысле была одновременно и религиозной войной, подобной тем, которые несколько веков назад пережила Европа[95].

Классический марксизм, ставивший условием свершения коммунистической революции достижение максимального, наивысшего развития производительных сил, был невозможен в России — одной из самых отсталых стран Европы. В российских условиях марксизм видоизменялся и приобретал свою метафизическую сущность, берущую начало в традициях русской жизни. Ее очень точно ощутил и передал немецкий философ В. Шубарт: «Большевизм — это борьба против религии и, следовательно, борьба за религию. Он не опровергает, а как раз подтверждает то, что Россия призвана к всемирной христианской миссии. Православная Церковь в ее дореволюционном виде была для этого уже непригодна… Недостаток религиозности, даже в религиозных системах — отличительный признак современной Европы. Религиозность, даже в материалистических системах — отличительный признак Советской России. У русских религиозно все — даже атеизм»{965}. По словам Дж. Кейнса: «Русский коммунизм представляет собой первый, хотя и очень запутанный, вариант великой религии». С появлением Советской России, отмечал выдающийся английский экономист, «мы не можем больше разводить бизнес и религию по разным уголкам своей души»{966}.

Пропаганду подкрепляли те невероятные экономические, социальные, технические достижения, которые не могли даже присниться в прежние времена. Именно они создавали то внутреннее ощущение доверия, доходившего порой до самопожертвования, о котором ни в царской, ни в Белой России и не мечтали. Того чувства доверия, о котором писал Ф. Достоевский: «Только тогда и будем уверены, что святые эти денежки действительно на настоящее дело пошли, когда вступим, например, на окончательную, на суровую, на угрюмую экономию, на экономию в духе и силе Петра»{967}. Экономию ради создания нового будущего. «В России о будущем думают всегда <…>, — отмечал Дж. Стейнбек во время посещения Советской России — Если какой-либо народ и может из надежды извлекать энергию, то это именно русский народ»{968}.

Реализация подобной экономической политики была невозможна без установления новых общественно-социальных отношений, которые в равной мере брали свои основы в европейских социальных идеях и традициях русской жизни. Это был первый в человеческой истории опыт построения бесклассового общества. Правда, выступал он скорее антитезой господства дикого капитализма и тупика, в который зашло российское общество в 1917 г., чем какой-то до конца продуманной идеей. Да советская эпоха имела свои фатальные издержки, она была ни идеалом, ни нормой, а скорее единственно возможным выходом, обеспечив прогресс и развитие России в таких условиях, когда казалось что шансов даже на ее выживание уже не оставалось. Это был подвиг народа, аналогов которому мало найдется в человеческой истории[96].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Некоторые ключевые проблемы: демография и миграция

Некоторые ключевые проблемы: демография и миграция Как показано на рис. 3, «демография» и «миграция» – ключевые вопросы группы «Люди». Итак, с одной стороны мы имеем бедность, а с другой – загрязнение окружающей среды. Среди демографических проблем можно выделить два

Сталин

Сталин Отношение к Сталину раскалывает страну надвое. Часть людей требует объявить его преступником, другие считают его великим руководителем. Сталин действительно привел Россию к ее высшим достижениям, максимально используя российские встроенные механизмы. Экспансия