10.3. Сущность и функции денег

Деньги выступают в роли всеобщего эквивалента. Они позволяют незамедлительно оплатить долг или покупку. Но в экономиксах появилось немало примитивных определений денег. Так, К. Р. Макконнелл и С. Л. Брю утверждают: «Деньги – это то, что деньги делают. Всё, что выполняют функции денег, и есть деньги». И ещё: «Деньги – любой предмет, который продавцы принимают в обмен на свои товары»[100].

Деньги всегда выполняли и выполняют три важнейших функции, в которых и заключается их сущность:

1) меры стоимости (ценности);

2) средства обращения (посредника в обмене);

3) средства накопления (резерва стоимости).

Другие функции являются производными от первых трех функций денег.

Деньги как мера стоимости, или единица измерения стоимости, упрощают сделки. Действительно, более удобно оценивать какой-либо продукт в сравнении с эталоном, который позволяет изменять цены на различные товары и сравнивать их между собой. Эту функцию деньги выполняют абстрактно, то есть для ее выполнения реальные деньги не требуются.

Деньги служат посредником в обмене и позволяют избежать прямого бартера (когда один товар обменивается на другой). При бартере эквивалентность обмена часто нарушается. В денежной экономике товары обмениваются на деньги, которые позволяют, в свою очередь, приобрести другие товары. Тем самым деньги являются всеобщим эквивалентом, который измеряет все ценности и обменивается на все товары. Функцию посредника в обмене выполняют только реальные деньги.

Деньги необходимы также для накоплений. Людям свойственно заботиться о будущем, для чего необходимо создать некоторые запасы на случай неопределенности. Поэтому деньги служат также средством накопления (резерва). Они могут сохраняться для будущих покупок. Однако покупательная способность сбереженных денег может уменьшиться в зависимости от их вида и влияния роста цен (инфляции).

Покупательная способность денег меняется в направлении, противоположном изменению цен. Если цены растут, то покупательная способность денег падает, и наоборот, если цены падают, то покупательная способность денег растет.

Первоначально в качестве денег использовались драгоценные металлы. Н. Коперник открыл закон денежного обращения: «Худшие деньги вытесняют из обращения лучшие». В учебной литературе этот закон известен как закон Грешема. Это объясняется тем, что, когда на труды Н. Коперника церковники наложили табу, данный закон вторично открыл английский финансист Т. Грешем. Ныне закон справедливо стали именовать Закон Коперника – Грешема. Обесценение монеты Н. Коперник определял тем, что вместо золота использовались худшие металлы и, кроме того, вес металла не соответствовал обозначенному на монете.

С XVIII в. бумажные деньги начали заменять металлические, и уже к середине XX в. практически весь мир перешел к системе обращения бумажных денег в наличной и безналичной форме. Впервые бумажные деньги появились в Китае еще в XIII веке, а в Западной Европе – в начале XVIII в. во Франции. В России они появились значительно позже, при Екатерине II в 1769 г.

Таким образом, на смену металлическим деньгам сначала пришли бумажные деньги, размениваемые на золото, а после Второй мировой войны появились бумажные деньги в виде банкнот и кредитных денег, не размениваемые на золото. В настоящее время деньги уже полностью отделены от драгоценного металла и не имеют реальной стоимости.

В этих условиях особенно актуальным представляется соблюдение закона денежного обращения.

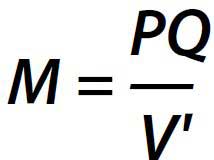

Закон денежного обращения выражает экономическую взаимозависимость между массой обращающихся товаров, уровнем их цен и скоростью обращения денег. Данный закон можно передать с помощью формулы:

где М – количество денег;

Р – средний уровень цен;

Q – количество реализуемого реального товара;

V – скорость обращения денег.

Если показатели V и Q являются относительно стабильными, то величина М служит причиной, под влиянием которой изменяется Р. В этом случае главную роль в установлении уровня цен играет количество денег в обращении. К этому и сводится основное содержание количественной теории денег, согласно которой уровень цен в конечном итоге определяется количеством денег в обращении, или уровень цен изменяется пропорционально изменению массы денег в обращении.

Денежное обращение – это движение денег в наличной и безналичной формах, обслуживающее все расчеты в экономике и тем самым реализующее ВВП страны. Единство денег безналичного и наличного оборотов позволяет рассмотреть их как совокупность в виде денежной массы. Денежная масса является важным количественным показателем денег в России. Она складывается из нескольких денежных агрегатов, в частности из М0, М1, М2, M3,

где М0 – наличные деньги в обращении;

М – М0 + средства на текущих счетах;

М2 – М1 + средства на срочных счетах;

М3 – М2 + крупные вклады (депозитные сертификаты).

При этом денежная масса в обращении характеризуется величиной денежного агрегата М2, в состав которого включаются наличные деньги в обращении М0 а также деньги безналичного оборота: остатки на расчетных и текущих счетах, вклады до востребования, депозиты предприятий и организаций, вклады населения в банках.

Расчет денежной массы основывается на двух принципах. Первый принцип заключается в том, что каждый предыдущий агрегат последовательно входит в последующий агрегат (по «принципу матрешки»). Второй принцип означает, что денежная масса сводится из агрегатов по убыванию ликвидности.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК