17.4. Сущность социальной политики и развитие рынка труда в России

Социальная политика – одно из основных направлений внутренней политики государства. Интегральным ее объектом является социальная сфера общественной жизни, которая включает не только непроизводственные отрасли народного хозяйства (образование, науку, здравоохранение, культуру, учреждения социального обеспечения и защиты), но и многие аспекты производственной сферы (установление продолжительности рабочего дня, минимальной оплаты, охраны труда и др.).

Функциональная роль социальной сферы в жизни общества заключается в том, что в ее рамках проходят воспроизводство и изменения социальных связей между людьми, условий формирования и удовлетворения их жизненных потребностей.

Целью социальной политики является обеспечение более полного удовлетворения потребностей членов общества, рост уровня и качества их жизни. Когда речь идет об обеспечении жизненных потребностей людей в рамках осуществления социальной политики, имеется в виду их удовлетворение не только путем приложения собственных усилий членов общества, но и с помощью государства, а также солидарной заботы всего общества о своих членах, нуждающихся в поддержке и помощи.

Иначе говоря, социальная политика государства призвана обеспечивать удовлетворение далеко не всяких жизненных потребностей людей, а лишь тех, которые они не могут в силу объективных обстоятельств обеспечить самостоятельно. В отношении же тех потребностей, которые люди могут и должны обеспечивать самостоятельно, роль социальной политики заключается лишь в том, чтобы создавать благоприятные условия, позволяющие людям решать свои проблемы.

Основная масса людей, здоровых и трудоспособных, должна сама зарабатывать для обеспечения своих основных жизненных потребностей. Помощь со стороны общества, государства и его институтов – и то для части этих людей – может заключаться лишь в их трудоустройстве, защите трудовых и конституционных прав и интересов, что и может рассматриваться в качестве задач социальной политики.

Социальная политика лишь создает благоприятные условия для развития соответствующих процессов самообеспечения трудоспособных граждан и одновременного адресного обеспечения тех, кто еще или уже не может трудиться и нуждается в заботе общества и государства.

Таким образом, социальная политика – это деятельность государства, политических, общественных и других социальных институтов, органов субъектов Федерации, местного самоуправления, направленная на прогрессивное развитие социальной сферы жизни общества, на совершенствование условий, образа, уровня и качества жизни людей, на обеспечение их жизненных потребностей, оказание им необходимой социальной поддержки, помощи и защиты с использованием в этих целях имеющегося у соответствующего института финансового и другого общественного потенциала.

Успешное решение основных задач социальной политики непосредственно зависит от экономической политики государства.

Важнейшим показателем социализации государства является уровень и качество жизни. В качестве базисных показателей при сравнении достигнутого уровня жизни используются стоимость жизни и потребительской корзины, прожиточный минимум, потребительский бюджет, которые сопоставляются с уровнем денежных доходов населения.

Прожиточный минимум выступает пределом низких доходов населения, то есть минимумом благ в денежной оценке, необходимых человеку в месяц. В рамках прожиточного минимума выделяют еще так называемый физиологический (биологический) минимум средств к существованию, ниже которого человек не в состоянии существовать. Обычно речь идет о социальном прожиточном минимуме, динамика которого зависит от уровня социально-экономической системы и степени ее развития и особенностей проведения социальной политики в обществе.

Величина прожиточного минимума является базой при определении МРОТ, размеров дотаций, пособий, пенсий и т. д. Согласно Декларации прав и свобод человека и гражданина, все пособия населению и другие выплаты должны обеспечить такой доход, уровень которого был бы не ниже прожиточного минимума.

Показатель прожиточного минимума является производным. Он зависит от стоимости потребительской корзины, то есть последняя выступает основой при расчете как прожиточного минимума, так и МРОТ. Прожиточный минимум может отличаться от стоимости потребительской корзины на величину обязательных платежей и сборов. Стоимость потребительской корзины представляет собой стоимостную оценку необходимого минимального потребительского набора благ для удовлетворения минимальных потребностей человека, сохранения его здоровья и обеспечения жизнедеятельности. Она рассчитывается для каждой социальной и возрастной группы населения.

Состав потребительской корзины и ее стоимость, куда входят 35 жизненно необходимых каждому человеку продуктов и вещей (хлеб, молочные продукты, мясо, рыба, овощи, одежда, обувь, галантерейные изделия, а также услуги), в регионах определяется местными законодательными собраниями ежеквартально. Вместе с тем ведущая роль в разработке потребительской корзины принадлежит федеральной власти. Существует Федеральный закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации». Стоимость потребительской корзины выступает также основой при определении стоимости жизни, представляющей собой доходы, на которые можно приобрести необходимые для жизнедеятельности блага.

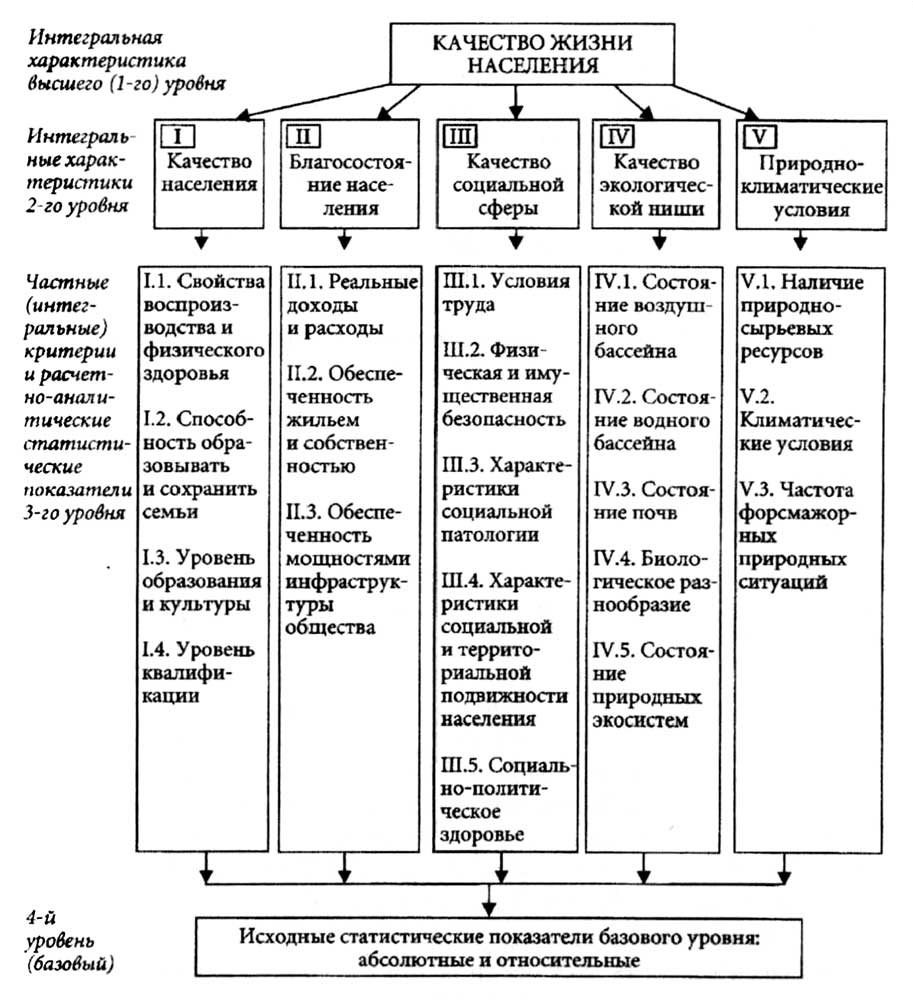

При оценке качества жизни учитывается множество показателей и факторов (иногда их выделяют до 35), в основном качественного характера, в том числе безопасность существования, уровень доходов и потребления, жилищные условия, социальное обеспечение, образование и здравоохранение, состояние занятости, рабочее и внерабочее время, участие в управлении, состояние окружающей среды и другие экономические, социальные, психологические и политические факторы. Между тем их стоимостное или другое измерение достаточно сложно. Ни один из них в отдельности не дает цельного представления об уровне качества жизни населения. В этих условиях требуется системный комплексный характер анализа уровня жизни, обеспечивающий рассмотрение всех основных его компонентов во взаимосвязи и взаимозависимости, что дает более точное представление об уровне жизни в целом. Обобщенный показатель качества жизни можно представить схемой, приведенной на рис. 6.

– В современных условиях в мировом сообществе (ООН) применяется комплексный показатель уровня человеческого развития (УЧР) – индекс человеческого развития (человеческого потенциала), характеризующий показатель потребления, образования и продолжительности жизни. Этот комплексный индикатор уровня жизни, введенный в практику в 1991 г., исчисляется на основе трех величин: валового внутреннего продукта на душу населения, исчисляемого в долларах США не по биржевому курсу, а по покупательной способности валют соответствующих стран;

– ожидаемой продолжительности жизни;

– уровня образования населения, определяемого по проценту грамотности населения в возрасте 25 лет и старше.

УЧР принимает значения от 0 до 1. С ростом уровня и качества жизни индекс человеческого развития повышается.

Обобщенный показатель качества жизни

Расчеты УЧР по отдельным странам соотносятся с уровнем этих показателей, достигнутым как наивысший в мире. К сожалению, в последнее десятилетие в период проведения экономических реформ наша страна существенно потеряла свои позиции по показателю УЧР, особенно по тем его составляющим, которые характеризуют развитие социальной сферы. В нашем отставании от передовых стран одним из решающих факторов выступает не только низкий уровень доходов, но и низкая продолжительность жизни.

Важнейшим направлением социальной политики было и остается решение проблем занятости, сокращение безработицы. Безработица – это незанятость в народном хозяйстве трудоспособного населения, желающего иметь работу.

К трудоспособному населению относятся все те, кто по возрасту и состоянию здоровья способны работать в народном хозяйстве (мужчины в возрасте 16–59 лет и женщины в возрасте 16–54 лет). Безработица является результатом несоответствия между спросом на рабочую силу и ее предложением.

Определение занятости дано в ст. 1 Федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации». Оно гласит: «Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок (трудовой доход)». Возникновение и рост безработицы экономические теории объясняют по-разному.

Классическая теория обосновывает причины безработицы высокой заработной платой, при которой спрос на труд и, соответственно, рабочую силу уменьшается. Так возникает «лишнее» трудоспособное население. Т. Р. Мальтус (1766–1834) сделал попытку объяснить возникновение безработицы на основе естественных процессов, закона народонаселения, согласно которому население увеличивается более быстрыми темпами (в геометрической прогрессии), чем создание рабочих мест, необходимых для вовлечения всех в трудовую деятельность, которое осуществляется более медленными темпами (в арифметической прогрессии), и в силу этого всегда будет несоответствие между данными взаимосвязанными процессами.

Согласно этим математическим выкладкам (впоследствии не подтвержденными на практике) с повышением заработной платы работников, ведущим к улучшению условий жизни и, соответственно, повышению рождаемости, разрыв между количеством рабочих мест (спросом на труд) и предложением труда будет увеличиваться. Этот разрыв приведет к снижению заработной платы работников, выступающей в качестве цены труда. Так формировался «железный закон» заработной платы, согласно которому она стремится к минимуму средств существования работника и членов его семьи, в современной интерпретации – к прожиточному минимуму. В дальнейшем положения Т. Р. Мальтуса и некоторых других теоретиков послужили основой для формирования всех классических позиций по проблемам рынка труда и безработицы.

К. Маркс определял безработицу как резервную армию труда. Причину ее возникновения он видел в циклическом развитии производства при капитализме, которое обусловлено, в свою очередь, господством частной собственности и организацией производства ради увеличения прибыли. В этих условиях невозможно обеспечить планомерное развитие общественного производства. При его цикличном развитии в фазе кризиса и депрессии значительная часть работающего населения становится лишней (относительное перенаселение). Так образуется резервная армия труда, из которой черпается рабочая сила, необходимая в фазах оживления и подъема экономического цикла.

При социализме, по Марксу, планомерное ведение экономики, базирующееся на общественной собственности и распределении по труду и по другим критериям, позволяет ликвидировать безработицу. При советской системе хозяйствования были использованы именно эти принципы в организации общественного производства и труда, его оплаты. Безработица как социально-экономическое явление перестала существовать. Перестали функционировать биржа труда и другие атрибуты рынка труда.

Причинами, ускоряющими рост безработицы, по Марксу, являются технический прогресс и рост органического строения капитала V, когда спрос на рабочую силу V относительно отстает от спроса на капитал – С– при создании новых предприятий. Эти процессы являются причиной высвобождения уже занятых работников в процессе переоснащения действующих предприятий, когда ручной труд заменяется машинным. В силу этих и других причин безработица при капитализме является объективным процессом, постоянным явлением.

Современные теории в той или иной мере используют при объяснении причин безработицы и ее высокого уровня эти положения классиков. Неоклассики обосновывают причины безработицы высокой заработной платой.

Кейнсианская теория основную причину неполной занятости и безработицы видит в недозагрузке производства из-за недостаточно эффективного спроса, который, в свою очередь, обусловливается недоиспользованием полученных денежных доходов на потребление и инвестиции. Это значит, что производители не реализовали созданные блага на сумму, равную сбереженной части дохода, и вынуждены в следующем году уменьшить объем производства. По мере повышения доходов их недоиспользование будет увеличиваться. В этих условиях переломить ситуацию в лучшую сторону способно только государство, увеличивая собственное потребление (расходы).

Различают несколько видов безработицы:

Фрикционная безработица (от англ. friction – трение, разногласие) охватывает людей, которые ищут работу и могут ее получить в ближайшем будущем. Если человеку предоставляется свобода выбора деятельности и места работы, в какой-то момент времени некоторые люди оказываются в положении «между работами». Одни добровольноменяют работу. Другие ищут новую работу из-за увольнения. Третьи временно теряют сезонную работу. Есть также категория населения, прежде всего молодые люди, которые впервые ищут работу.

Фрикционная безработица считается неизбежной и в какой-то мере даже необходимой.

Структурная безработица. Периодически в структуре производства, в технологиях, в структуре потребительского спроса происходят изменения, которые, в свою очередь, изменяют структуру спроса на рабочую силу. Возникает структурная безработица, связанная с тем, что рабочая сила реагирует медленно на подобные изменения и ее структура не полностью отвечает новой структуре рабочих мест.

Сезонная безработица связана с неодинаковыми объемами производства, выполняемыми некоторыми отраслями в различные периоды времени, то есть в одни месяцы спрос на рабочую силу в этих отраслях растет (и, следовательно, снижается безработица), в другие – уменьшается (безработица возрастает). К отраслям, для которых характерны сезонные колебания объемов производства (а значит, и занятости), относится прежде всего сельское хозяйство и строительство.

Циклическая безработица. Она возникает в периоды общего экономического спада, падения общего объема производства и проявляется в превышении предложения рабочей силы над спросом на нее во всех отраслях и регионах страны. Это наиболее тяжелый вид безработицы.

Существует еще и скрытая безработица. Она заключается в том, что специалисты выполняют работу, требующую гораздо меньшей квалификации, чем та, которой обладает данная рабочая сила. Скрытая безработица может переходить в открытую.

На нашей планете более 6 млрд человек (каждый год население планеты увеличивается почти на 100 млн). Более 2 млрд составляют нетрудоспособные – дети, старики, инвалиды. Теоретически на рынке труда способны предложить свои услуги примерно 3 млрд человек. На Международной конференции труда в Женеве отмечалось, что более 750 млн человек, то есть почти каждый третий из трудоспособных в мире, либо не имеет работы вообще, либо перебивается случайными заработками. На индустриально развитые государства приходится свыше 30 млн безработных.

С началом перехода к рыночной экономике проблема занятости в России и других государствах на постсоветском пространстве приобрела первостепенное значение и привлекает всё большее внимание исследователей, практиков и политиков.

Специфика безработицы в России состоит в том, что при переходе к рынку многие предприятия начали ориентироваться на сохранение численности путем введения сокращенной рабочей недели, вынужденных отпусков и других мер. В результате этого в нашей экономике по-прежнему сохранилось такое понятие, как «скрытая безработица»: с одной стороны, работник и не уволен с предприятия, а с другой – и не работает.

Учитывая, что регионы страны существенно различаются по экономическому потенциалу, демографической структуре населения и климатическим условиям, региональные (или локальные) рынки труда также значительно отличаются друг от друга. Так, для южных областей России и республик Северного Кавказа характерен высокий уровень безработицы, высокая напряженность на рынке труда. В то же время в северных областях и краях ощущается дефицит рабочей силы. Кроме того, в крупных городах уровень безработицы заметно ниже, чем в небольших городах и в сельских районах.

Противоречивый характер проведения экономических реформ в стране не позволяет с достаточной степенью вероятности прогнозировать сроки формирования эффективного рынка труда. Безработица в России отличается и составом безработных. Значительную долю среди них занимают служащие. Довольно значительная частьбезработных в России пополняется за счет сокращения армии и притока беженцев, в основном из стран СНГ.

В 1991 г. во всех регионах России была создана государственная служба занятости, основная задача которой состоит в том, чтобы помочь безработным найти работу. В дальнейшем функции служб занятости значительно расширились: они стали оказывать профессиональные услуги (подбирать работу в зависимости от психологических особенностей личности), проводить переобучение безработных в соответствии с требованиями рынка труда, оказывать материальную помощь особо нуждающимся безработным, создавать и сохранять рабочие места на тех предприятиях, где ожидается массовое высвобождение рабочей силы, предоставлять ссуды тем безработным, которые собираются открыть собственное дело.

Социальные последствия безработицы проявляются в том, что она ведет к ухудшению социального положения семей и целых регионов, особенно подвергшихся структурной безработице. В целом безработица ведет к ухудшению экономического и социального положения наемных работников, поэтому одним из важных направлений социальной политики государства является борьба против высокого уровня безработицы, направленная на создание новых рабочих мест, бирж труда с их различными службами, основной деятельностью которых является подготовка и переподготовка рабочей силы, повышение ее квалификации, учет вакантных рабочих мест и безработных и всех тех, кто ищет работу, и тем самым создание условий равновесного состояния спроса и предложения труда.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК