12.1. Что таков рынок?

Слово «рынок» произносится как «боже мой» или «слава богу». То есть не требует никаких пояснений. А между тем ныне нет, пожалуй, понятия, сущность которого (и сознательно, и по невежеству) была бы так запутана. Уже существуют десятки определений «рынка», но активность появления всё новых и новых трактовок не спадает. И каждый пытается приспособить это модное понятие к своей точке зрения. Одни отождествляют это понятие с капитализмом, другие с мировой социально-экономической системой, а третьи пытались представить рынок как укрепление и даже спасение социализма. Подпевая Горбачеву в том, что переход к рынку не ведет к капитализму, ряд ученых доказывали, что переход к рынку будет способствовать лишь укреплению социализма.

Помощник М. Горбачева Н. Я. Петраков объявил: «Рынок – это главный рычаг реализации принципа «Больше социализма!». В своем интервью «Сотворение рынка» Петраков сделал вывод: «Наша беда в том, что у нас не было рынка!».

Заместитель главы правительства академик Л. И. Абалкин заявил: «Переход к рынку – это последний шанс, который дает история социализму. Только рынок способен принести нашему обществу процветание».

Академик С. С. Шаталин: «Для преодоления кризиса нужен рынок!»[103].

В учебнике «Экономическая теория» утверждается: «Итак, наша страна оказалась перед выбором: капитализм или социализм? Но может быть существует еще один (третий) путь развития? Нет, история не знает «третьего» пути, она знает лишь рыночный или нерыночный, как говорится, третьего не дано»[104].

Как видим: «Рыночный путь развития» в учебнике представляется альтернативным социалистическому: от социализма к… рынку! Что можно сказать о подобной перспективе? Во-первых, как уже отмечалось, «рынок» неправомерно отождествлять с общественным строем. Во-вторых, такой путь бесперспективен. Вот как оценивает рыночное регулирование Дж. Сорос в своей книге «Кризис мирового капитализма»: «Центральное утверждение этой книги состоит в том, что рыночный фундаментализм представляет сегодня большую опасность для открытого общества, чем тоталитарная идеология. Рыночные силы в конечном счете могут привести к падению мировой системы капитализма. Этот мой самый важный вывод в этой книге»[105].

Термин «рынок» возник в глубокой древности, когда понятия «экономика» еще не было и в помине. Тогда рынком или базаром называли место обмена или торговли товарами. Такие рынки-базары существуют и в наше время. По мере развития общественного разделения труда функции рынка совершенствуются, он превращается в особый сектор общественного воспроизводства – сферу обращения. Ее сущность – соединение производителей с потребителя. Активное влияние на этот процесс оказывает научно-технический прогресс, основой которого являются специализация и кооперирование производства, совершенствование всех его элементов. Именно эту функцию имел в виду Ф. Энгельс, когда, критикуя Дюринга, писал, что трудно спорить с людьми, которые настолько невежественны в политической экономии, что принимают лейпцигский книжный базар за рынок в смысле современной промышленности. В практическо-натуральной ипостаси рынок весьма разнообразен, включает в себя всю оптовую и розничную торговлю, организации и учреждения, деятельность которых связана с маркетингом и рекламой, с закупкой всего необходимого для производства и сбыта товаров и услуг.

Абстрактная ипостась рынка применяется как синоним слова «стихийность». Она существует лишь как «слепок в мозгу людей», которые, изучая на базаре и в магазинах спрос, и принимают решение о производстве тех или иных товаров. Необходимость этой ипостаси рынка появилась в условиях господства товарного производства. В натуральном хозяйстве производилось все, что необходимо для жизни, и только излишки обменивались на другие товары. Кризисы здесь исключались. При товарном производстве, когда все работали на всех, а конкретно не знали на кого, возникает объективная необходимость регулирования производства. Но как? Научный ответ на этот вопрос дал А. Смит. Известное его положение «невидимая рука» означает, что рынок является стихийным регулятором производства. «Барометром», подсказывающим производителям, что надо расширять, а что сокращать, являются рыночные цены, которые стихийно колеблются под воздействием спроса и предложения. Рынок никогда ничего не регулировал, не регулирует и не может регулировать. Экономику регулировали и регулируют люди. И только люди! Но форма регулирования меняется по мере концентрации производства. Но в результате фигуральное выражение А. Смита исказили, «рынок» фетешизировали и объявили вечным регулятором экономики!

Мы же не утверждаем, что весы регулируют вес людей? Они показывают нам вес. И только! Что с ним делать, каждый решает по-своему.

Был ли рынок в СССР? Да, был в его практической ипостаси. В стране существовала широкая сеть колхозных рынков-базаров, розничной и оптовой торговли, а также снабженческо-сбытовая система. Организация сферы обращения наряду с недостатками имела тогда немало позитивных моментов, которые не следует игнорировать при современных разработках маркетинга. Истоки тогдашнего дефицита разных товаров кроются не в сфере обращения, а в сфере производства, так как затратная система стимулировала выпуск не того, что нужно потребителям, а прежде всего того, что выгодно производителям.

Следовательно, в советской экономике отсутствовал не рынок как таковой, а существовало ограничение стихийных отношений между производителями и потребителями. Не было анархии производства и стихийного образования цен. Поэтому переход к рынку с научной точки зрения означает замену планового управления экономикой ее стихийным регулированием. Ведь неслучайно добавление «рыночная» к слову «экономика» было сделано уже в наше время, после появления на исторической арене СССР с целью подчеркнуть различие между стихийным развитием экономики на Западе и плановой в Советском Союзе. Уголь, к примеру, всегда писали без дополнительного слова «черный», но после появления бурого угля было сделано и соответствующее уточнение.

Рыночной экономики в том виде, в каком она была в 20-х гг., то есть в период появления приставки «рыночная» к слову «экономика», давно нет и на Западе. К чему же тогда столько шума вокруг «рыночной экономики»? Думается, что рыночная риторика потребовалась для маскировки реставрации непопулярного в бывших социалистических странах капитализма более благозвучным понятием «рыночная экономика».

Иначе говоря, на постсоветском пространстве под «симфонию» рыночной риторики ликвидировали социалистический строй и реставрировали капитализм. Стремление избавиться от неблагозвучных слов «феодализм», «капитализм», «буржуазия» и неприятного «социализма» породило серию околонаучных периодизаций экономических систем. В их основу положена рыночная риторика, которую распространяют и на века минувшие. В этом отношении характерной является периодизация Я. С. Ядгарова в его учебнике «История экономических учений». В нем выделено три раздела[106]:

1. Экономические учения эпохи дорыночной экономики.

2. Экономические учения эпохи нерегулируемых рыночных отношений.

3. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений.

Многочисленные новые периодизации социально-экономических систем страдают рядом существенных недостатков. Во-первых, в них включают понятия и термины, которые по своей сущности не являются социально-экономическими системами. Во-вторых, некоторые из них оторваны от конкретных производственных отношений и витают вне времени и вне пространства. В-третьих, имеется несоотносительность (несопоставимость) понятий и в итоге получаются «сапоги всмятку».

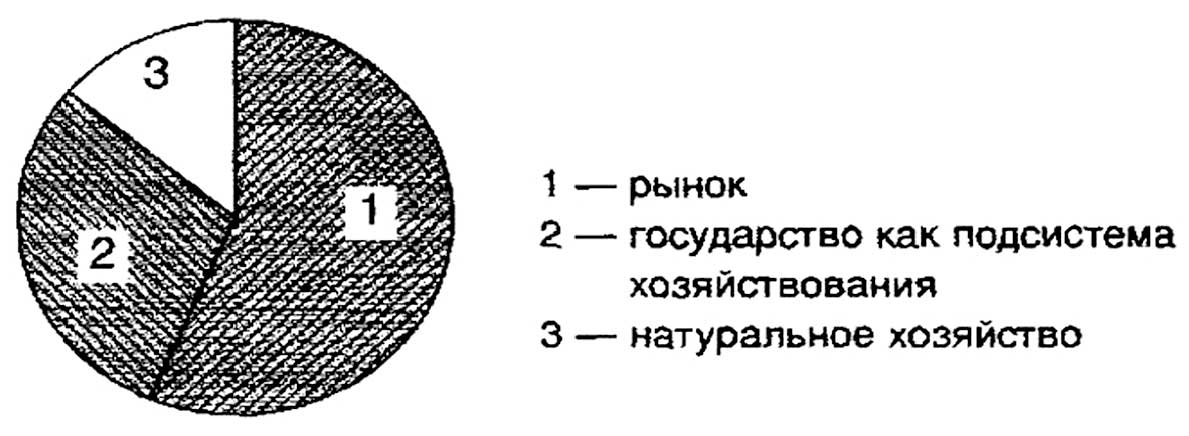

А вот как представляется экономическая система в учебнике «Экономическая теория»:

Как видим, в экономической системе в целом взаимодействуют три самостоятельные подсистемы, и в зависимости от того, какая подсистема имеет наибольший удельный вес, характеризуется и вся экономическая система: если преобладает рынок, то система – рыночная, так возникает рыночная экономика; если преобладает государство – то система административно-командная; если преобладает натуральное хозяйство, то такова и система в целом[107].

Что можно сказать о такой «системе»?

В этой диаграмме в одной «упряжке» оказались люди, кони и собаки. Начнем с натурального хозяйства. Эта форма организации не может быть самостоятельной подсистемой, так как она «растворена» по своей системе. К тому же она не соотносительна такой категории, как «государство», и не может быть его «партнером».

Вторая «упряжка» – «государство» – не является экономической категорией. Это политическая организация. Ее экономические функции распространяются на всю экономическую систему данного общественного строя. Поэтому выделять государство в самостоятельную подсистему и теоретически неправомерно. Разве «государство» можно сопоставлять с конкретной формой организации хозяйства или методом регулирования производства? И наконец, третьей, самой мощной «упряжкой» является рынок. По удельному весу он занимает более половины, но непонятно чего? Пространства государства? Объема государства? И в первом, и во втором случае получается бессмыслица. Если рассматривать рынок в его натурально-вещественном содержании как сферу обращения, то он функционирует во всем обществе.

Если же имеется в виду рынок как абстрактная теоретическая категория, то ее «поле деятельности» следует ограничивать сферой стихийного регулирования хозяйственной деятельности. Подобные рамки в разных странах сильно разнятся.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК